Les deux éditions du livre « Savigny-sur-Orge. Mémoire en images » publiées en 2005 et en 2008 sont actuellement épuisées (1). On lira ci-dessous :

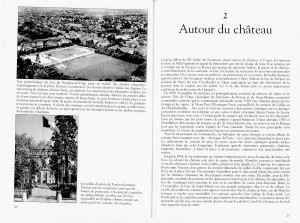

- Chapitre 2. Autour du château, p. 21-58.

Lien du pdf : Savigny Images Chap 2

Groupe d’étude sur l’histoire de Savigny-sur-Orge

Groupe d’étude sur l’histoire de Savigny-sur-Orge

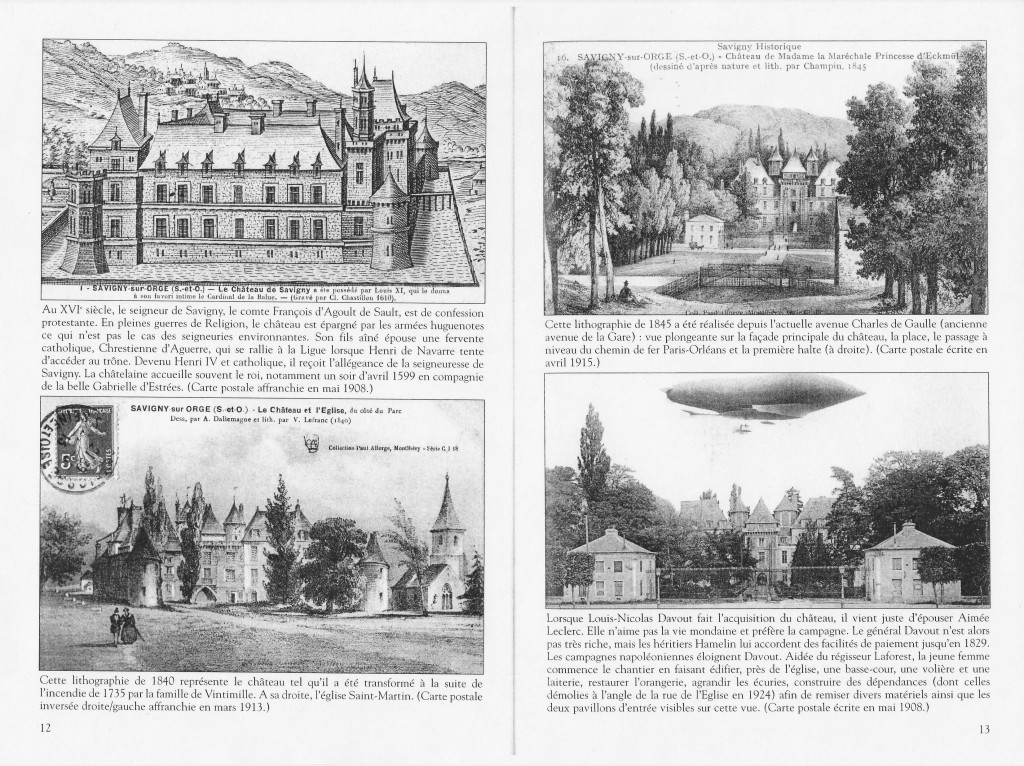

Savigny-sur-Orge, Mémoires en image, Éditions Alan Sutton, 2008, p 20-21

Groupe d’étude sur l’histoire de Savigny-sur-Orge

Savigny-sur-Orge, Mémoires en image, Éditions Alan Sutton, 2008, 128 p.

Préface de Jean MARSAUDON

ISBN 2-84910-340-3

RÉFÉRENCES

1. GROUPE D’ÉTUDE SUR L’HISTOIRE DE SAVIGNY-SUR-ORGE (Christian AUCLAIR, Henri BONNIN, Annie DEPRINCE, Simone DUSSART, Françoise JOSSEAUME, Bernard MÉRIGOT, Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT, Muriel VAILLANT, Préface de Jean MARSAUDON), Mémoire en images : Savigny-sur-Orge, Éditions Alan Sutton, 2005 (Première édition), 128 p., ISBN 2-84910-340-3

GROUPE D’ÉTUDE SUR L’HISTOIRE DE SAVIGNY-SUR-ORGE (Christian AUCLAIR, Henri BONNIN, Annie DEPRINCE, Simone DUSSART, Françoise JOSSEAUME, Bernard MÉRIGOT, Sylvie MONNIOTTE-MÉRIGOT, Muriel VAILLANT, Préface de Jean MARSAUDON), Mémoire en images : Savigny-sur-Orge, Éditions Alan Sutton, 2008, (Seconde édition), 128 p. ISBN 2-84910-340-3

ARTICLES EN LIGNE sur http://savigny-avenir.info

Savigny-sur-Orge, Mémoire en images

-

Savigny-sur-Orge. L’histoire par le livre en ligne. « Petite histoire de la commune » Posted on 2 janvier 2016 by Bernard MÉRIGOT Les deux éditions du livre « Savigny-sur-Orge. Mémoire en images » publiées en 2005 et en 2008 sont actuellement épuisées (1). On lira le pdf du chapitre d’introduction sous le lien suivant : Savigny Images 1 Groupe d’étude sur l’histoire de Savigny-sur-Orge Savigny-sur-Orge, Mémoires … Continue reading → Posted in Cartes postales, Histoire communale, Histoire locale, Histoire par le livre en ligne, Mémoire en images, MERIGOT Bernard, MONNIOTTE Sylvie, Rencontres autour du livre d’histoire, Savigny-sur-Orge, TULARD Jean |

http://www.savigny-avenir.fr/2016/01/02/savigny-sur-orge-lhistoire-par-le-livre-en-ligne-petite-histoire-de-la-commune/

-

Savigny-sur-Orge. L’histoire par le livre en ligne. (1) Le Château Posted on 5 janvier 2016 by Bernard MÉRIGOT Les deux éditions du livre « Savigny-sur-Orge. Mémoire en images » publiées en 2005 et en 2008 sont actuellement épuisées (1). On lira ci-dessous : Chapitre 1. Le château, p. 11-20. Lien du pdf : Savigny Images Chap 1 Groupe d’étude sur l’histoire … Continue reading → Posted in Cartes postales, Histoire communale, Histoire locale, Histoire par le livre en ligne, Mémoire en images, MERIGOT Bernard, MONNIOTTE Sylvie, Rencontres autour du livre d’histoire, TULARD Jean

http://www.savigny-avenir.fr/2016/01/05/savigny-sur-orge-lhistoire-par-le-livre-en-ligne-1-le-chateau/

Histoire de Savigny-sur-Orge

-

Patrimoine et recherche en histoire locale Posted on 20 novembre 2007 by Bernard MÉRIGOT MÉMOIRE DU LIEU La mémoire du lieu – qu’elle soit individuelle, collective ou savante – évoque, pour toute société locale, une généalogie d’émotions organisées autour de l’histoire des hommes, des femmes et des enfants de l’endroit. C’est elle, au fil … Posted in Histoire communale, Histoire locale, Patrimoine culturel de Savigny-sur-Orge, Savigny-sur-Orge

-

Savigny-sur-Orge au siècle dernier : les commerces, les écoles, la Savinière Posted on 1 novembre 2007 by Bernard MÉRIGOT Reproduction des pages 1 et 2. RÉFÉRENCES COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE, Savigny-sur-Orge au siècle dernier. Les commerces, les écoles, la Savinière. Exposition de cartes postales, de documents et d’objets, Journées européennes du patrimoine 2007, La mémoire de Savigny-sur-Orge, n°16, octobre … Posted in Histoire communale, Histoire locale, Patrimoine culturel de Savigny-sur-Orge, Savigny-sur-Orge

-

Les écoles d’autrefois à Savigny-sur-Orge Posted on 1 septembre 2006 by Bernard MÉRIGOT JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2006 Reproduction de la page 1 RÉFÉRENCES COMMUNE DE SAVIGNY-SUR-ORGE, Les écoles d’autrefois, Journées européennes du patrimoine, La mémoire de Savigny-sur-Orge, n°13, septembre 2006, 12 p. Posted in Histoire communale, Patrimoine culturel de Savigny-sur-Orge, Savigny-sur-Orge

-

La mémoire collective : partages et conflits (Joël Candau) Posted on 16 septembre 2011 by Bernard MÉRIGOT IL Y A DEUX MÉMOIRES COLLECTIVES Joël CANDAU considère que « la mémoire socialement partagée est une hypothèse conjecturale » (1). La notion de mémoire collective est marquée par des ambiguïtés. Elle peut en effet prendre deux sens : soit … Posted in La lettre de Bernard Mérigot

-

L’appropriation des lieux urbains (Franck Cormerais) Posted on 1 avril 2013 by Bernard MÉRIGOT LA VALORISATION DES LIEUX « Le double phénomène de la mondialisation et la métropolisation rend nécessaire une réflexion sur la qualification des enjeux culturels de l’imaginaire des cités. L’importance des auteurs et de leurs œuvres forme un ensemble aux contours imprécis … Posted in Lieux urbains, Territoire, Transports en commun, Urbanisme

-

Des lettres autographes du Maréchal Davout en vente Posted on 3 juin 2012 by Bernard MÉRIGOT ACTUALITÉ DU PATRIMOINE HISTORIQUE DE SAVIGNY-SUR-ORGE La commune de Savigny-sur-Orge a été marquée par le maréchal DAVOUT (1770-1823) qui a acheté le château de Savigny-sur-Orge en 1802. Il a été maire de la commune de 1822 à sa mort. En … Posted in Actualités, Histoire locale, Savigny-sur-Orge

-

Le patrimoine immatériel des personnes publiques (Conseil d’État) Posted on 15 mars 2012 by Bernard MÉRIGOT A partir des années 2000, les pouvoirs publics prennent conscience du potentiel économique, culturel et social généré par le patrimoine immatériel de l’État. La Commission sur l’économie de l’immatériel rend un rapport, le 23 novembre 2006, intitulé « L’économie de … Posted in Actualités

-

Des objets du Maréchal Davout vendus aux enchères Posted on 25 mai 2011 by Bernard MÉRIGOT DÉCODAGE CONTEXTE. Le Maréchal Davout, qui fait l’acquisition du château de Savigny en 1802, a été maire de Savigny-sur-Orge de 1822 à 1823. Sous l’impulsion de Jean MARSAUDON (maire de 1983 à 2008), divers souvenirs ont été achetés par la … Posted in Actualités

-

La fin du Service du Patrimoine (1991-2009) Posted on 9 septembre 2010 by Bernard MÉRIGOT LA FERMETURE DU SERVICE DU PATRIMOINE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE Histoire d’un service public de la Mairie de Savigny-sur-Orge Le 1er septembre 2009, sans aucune concertation, Mme. le maire supprime le « Service du Patrimoine et du Développement durable ». … Posted in Actualités, Agenda local, Non classé

-

Bernard Mérigot présente la Bibliothèque-médiathèque numérique de Savigny-sur-Orge (2006) Posted on 25 novembre 2006 by Bernard MÉRIGOT UNE BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE DE SAVIGNY-SUR-ORGE La Bibliothèque-Médiathèque André Malraux de Savigny-sur-Orge a pour fonction de permettre à tous, quel que soit leur âge,d’accéder au patrimoine intellectuel et culturel d’hier et d’aujourd’hui,que ce soit dans un but d’étude, de formation, de…

Mention du présent article http ://www.savigny-avenir.info

ISSN 2261-1819 Dépôt légal du numérique, BNF 2016

This entry was posted in Cartes postales, Histoire communale, Histoire locale, Histoire par le livre en ligne, Mémoire en images, MERIGOT Bernard, MONNIOTTE Sylvie, Rencontres autour du livre d’histoire, Savigny-sur-Orge, TULARD Jean. Bookmark the permalink. Edit