LA LETTRE DU LUNDI DE MIEUX ABORDER L’AVENIR, n°220, lundi 31 octobre 2016

Mercredi 26 octobre 2016, François BLANCHET, maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, accompagné de Josette ALABERT, adjointe au maire, et de Nicole BOULINEAU, conseillère municipale déléguée, est venu à la Maison de Retraite de Givrand pour féliciter Thérèse KLEINDIENST qui fêtait sont 100e anniversaire. Cela a été l’occasion de rappeler le rôle moteur qu’elle a joué en Vendée en faveur d’une pédagogie intégrale de «l’esprit du patrimoine», qu’il s’agisse du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel et du cadre de vie, depuis les recherches en histoire locale, jusqu’à la défense concrète de l’environnement et du cadre de vie. C’est ainsi que son étude historique sur l’inventaire des côtes e Vendée conduit par les ingénieurs du Roi au XVIIe siécle trouvèrent son prolongement dans l’opposition au projet de «bétonisation» de dune de la Garenne du port de Croix-de-Vie et à sa re-végétalisation naturelle.

Thérèse KLEINDIENST 100e anniversaire, 26 octobre 2016 Photo publiée sur le site http://saint-gilles-croix-de-vie.fr

SOMMAIRE

1. Les conférences des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (1988-1991)

2. Articles en ligne sur les conférences des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (1988-1991)

Document n°1. « Hommage pour les 100 ans de Thérèse Kleindienst »

Document n°2. « Hommage pour le centenaire de Thérèse Kleindienst »

Commentaire du 1er octobre 2017

Commentaire du 4 juillet 2018

1. LES CONFÉRENCES DES AMIS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (1988-1991)

Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été le siège d’un important programme de conférences, de publications et de recherches durant les années 1988-1991. La « Société des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie » et le « Groupe de Recherches sur la Marais Breton vendéen » ont organisé un total de plus de trente conférences publiques qui se sont déroulées à Saint-Gilles, salle Hippolyte Chauvière, d’abord au rez-de-chaussée, puis ensuite salle de la Paix, au premier étage.

Les travaux initiés par Bernard LERAT, Thérèse KLEINDIENST et Bernard MÉRIGOT ont rassemblé des conférenciers prestigieux, auteurs de livres et d’articles. C’est ainsi qu’ont été accueillis Roger DUPUIS (sur les Guerres de Vendée), Yves DURAND (sur l’histoire des « pays » au XVIIIe et au XIXe siècles), Jacques DUPÂQUIER (sur le bilan démographique des Guerres de Vendée), Loïc du ROSTU (sur l’histoire maritime), l’abbé BLAIZEAU (sur les protestants, sur la Bretagne celtique et chrétienne, sur les Chevaliers de Malte, sur le Père LEBRET et le mouvement Économie et humanisme…), l’abbé Louis BLANCHET (sur les polders de Noirmoutier), Bernard MÉRIGOT (sur les écrivains régionalistes, sur Jean YOLE, sur Ferdinand DUVIARD, sur Marc ELDER, sur la participation de la Vendée au Centre régional lors de l’Exposition de 1937), etc.

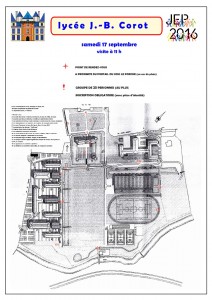

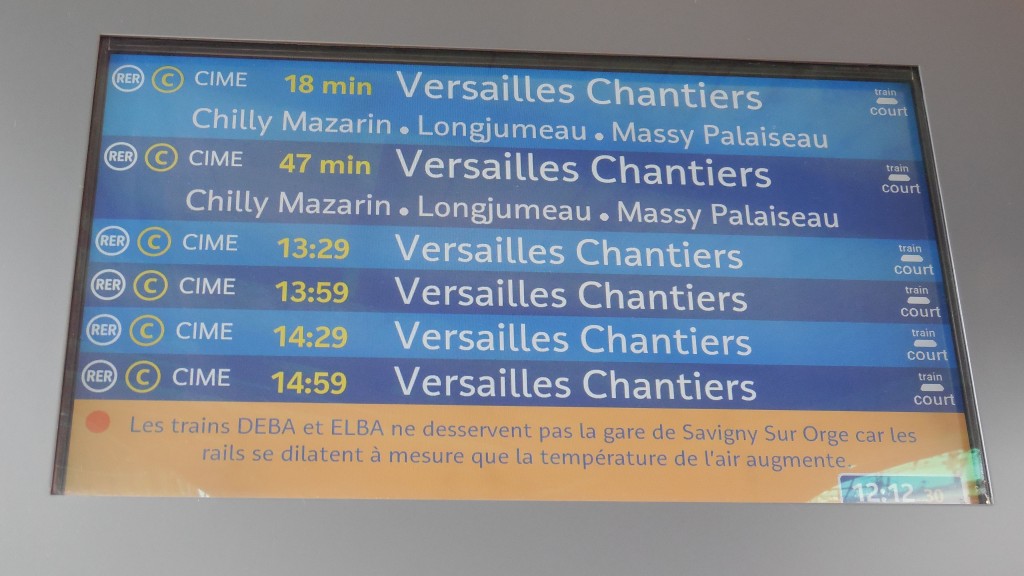

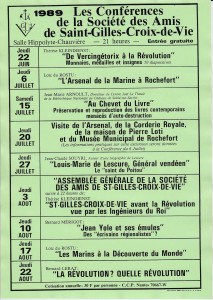

Les conférences de la Société des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et du Groupe de Recherche sur le Marais Breton vendéen Année 1989 Archives du Groupe de Recherche sur le Marais Breton vendéen / CAD

On lira les programmes des quatre années (1988, 1989, 1990, 1991) des trente conférences organisées par l’association Les Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans l’article http://www.savigny-avenir.fr/1992/03/15/vendee-histoire-ethnologie-anthropologie-conferences-publications-et-recherches-de-lassociation-des-amis-de-saint-gilles-croix-de-vie-et-du-groupe-de-recherche-sur-le-marais-breton-vende/

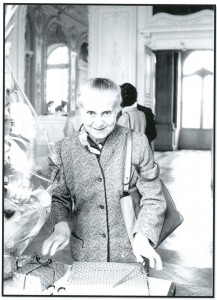

Bernard LERAT, président des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Thérèse KLEINDIENST, secrétaire générale des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 22 juillet 1989 Salle Hippolyte Chauvière, Saint-Gilles-Croix-de-Vie © Photo Bernard Mérigot, Groupe de Recherche sur le Marais Breton vendéen /CAD.

2. LES CONFÉRENCES DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE (1988-1991)

Les travaux initiés, par Bernard LERAT, Thérèse KLEINDIENST et Bernard MÉRIGOT ont rassemblé des conférenciers prestigieux, auteurs de livres et d’articles. C’est ainsi qu’ont été accueillis Roger DUPUIS (sur les guerres de Vendée), Yves DURAND (sur l’histoire des « pays » au XVIIIe et au XIXe siècle), Jacques DUPÂQUIER (sur le bilan démographique des Guerres de Vendée), Loïc du ROSTU (sur l’histoire maritime), l’abbé BLAIZEAU (sur les protestants, sur la Bretagne celtique et chrétienne, sur les Chevaliers de Malte, sur le Père LEBRET et Économie et humanisme…), l’abbé Louis BLANCHET (sur les polders de Noirmoutier), Bernard MÉRIGOT (sur les écrivains régionalistes Jean YOLE, sur Ferdinand DUVIARD, sur Marc ELDER, sur la participation de la Vendée au Centre régional lors de l’Exposition de 1937) …

On lira ci-dessous les programmes de ces quatre années :

• 1988

• 1989

• 1990

• 1991

ANNÉE 1988

Les conférences de la Société des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 1988

Salle Hippolyte Chauvière, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 21 heures. Entrée gratuite

-

Mercredi 29 juin 1988. Des chefs-d’œuvre de la reliure IXe-XVIe siècles. Velours, soi, orfèvrerie, émail, ivoires, cuirs et « fanfares », par Thérèse KLEINDIENST

-

Jeudi 7 juillet 1988. La Famille Jacobsen et les polders de Noirmoutier. De l’ancêtre corsaire aux « prises de terre », par l’Abbé BLANCHET

-

Vendredi 22 juillet 1988. Apremont, ses illustrations et ses charmes, par Jean-Denis TURPIN, maire d’Apremont

-

Jeudi 28 juillet 1988. Les évènements de 1815 en Pays de Monts et de Vie. Une descente à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les demeures célèbres

-

Vendredi 5 août 1988. Assemblée générale de la société des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

-

Mercredi 10 août 1988. Vendée et chouannerie. Similitude et divergences des insurrections de l’Ouest, par Roger DUPUY, vice-président de l’Université de Rennes II

-

Vendredi 19 août 1988. Les Protestants de Vendée. Des fidèles à la croisée des chemins, par l’Abbé BLAIZEAU

-

Jeudi 25 août 1988. Les mensonges de l’histoire maritime. Des mythes, des légendes, des mensonges et des vérités refusées, par Loïc du ROSTU

-

Mercredi 14 septembre 1988. Des chefs-d’œuvre de la reliure IXe-XVIe siècles. Vernis Bertin, maroquin du Roi, collages, cartonnages… au « phare », écorces et coquillages, par Thérèse KLEINDIENST

ANNÉE 1989

Les conférences de la Société des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 1989

Salle Hippolyte Chauvière, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 21 heures. Entrée gratuite

-

Jeudi 22 juin 1989. De Vercingétorix à la Révolution. Monnaies, médailles et insignes (avec 50 diapositives), par Thérèse KLEINDIENST

-

Jeudi 6 juillet 1989. De l’Arsenal de la marine à Rochefort, par Loïc du ROSTU

-

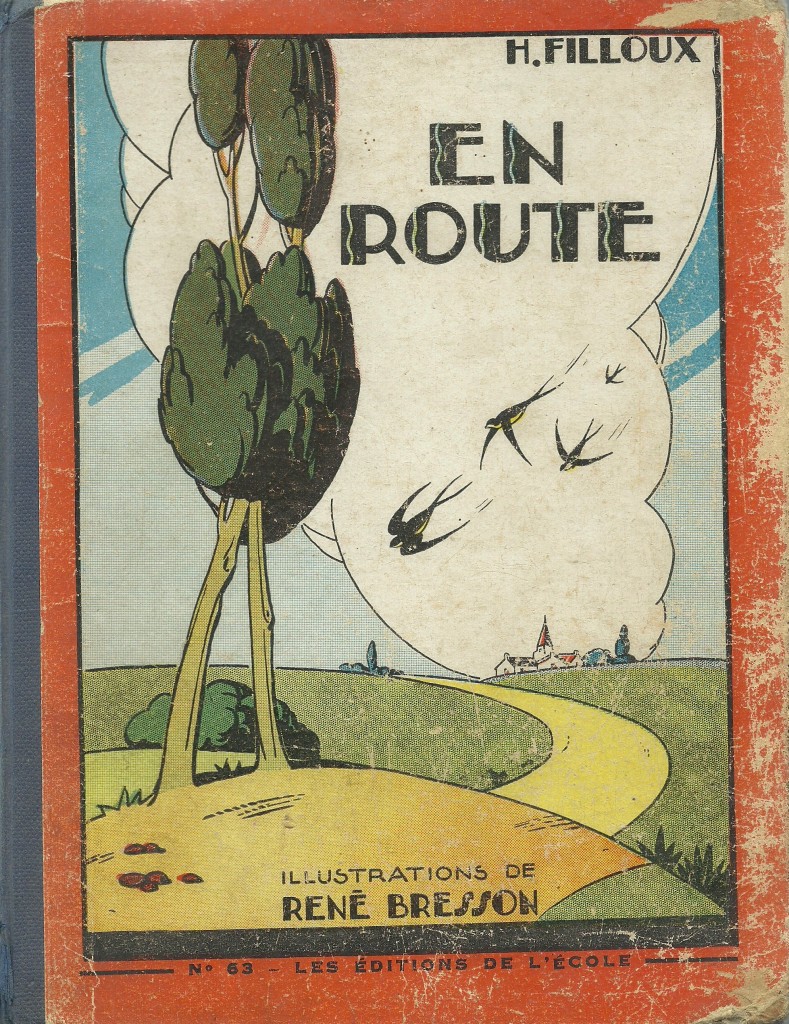

Samedi 15 juillet 1989. Au chevet du Livre. Préservation et reproduction des livres contemporains menacés d’auto-destruction, par Jean-Marie ARNOULT, directeur du Centre Joël Le Theule de la Bibliothèque nationale au château de Sablé-sur-Sarthe

-

Jeudi 20 juillet 1989. Visite de l’Arsenal, de la Corderie royale et de la maison de Pierre Loti, et du Musée municipal de Rochefort.

-

Jeudi 27 juillet 1989. Louis-Marie de Lescure, général vendéen, par Jean-Claude SOUYRI

-

Jeudi 3 août 1989. Saint-Gilles-Croix-de-Vie avant la Révolution vue par les ingénieurs du Roi, par Thérèse KLEINDIENST

-

Jeudi 10 août 1989. Jean Yole et ses émules. Des « écrivains régionalistes » ?, par Bernard MÉRIGOT

-

Jeudi 17 août 1989. Les marins à la découverte du Monde, par Loïc du ROSTU

-

Jeudi 22 août 1989. La Révolution ? Quelle Révolution, par Bernard LERAT

ANNéE 1990

Les conférences de la Société des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 1990

Salle de la Paix, rue de la Paix, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 21 Heures. Entrée gratuite

-

Jeudi 19 juillet 1990. La guillotine sèche ou la Terreur sous le Directoire. Pour les déportés en Guyane, la Terreur ne prend fin qu’avec le siècle. Par Bernard LERAT

-

Mercredi 25 juillet 1990. Images d’Angkor. Projection de diapositives sur les multiples temples d’Angkor. Par Marcelle BRIDIER

-

Jeudi 2 août 1990. Images médiévales de la Médecine. Le savoir et la pratique de la médecine du Ve siècle au XVe siècle par les miniatures en couleur des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Par Thérèse KLEINDIENST

-

Jeudi 9 août 1990. Qu’est-ce qu’un « pays » dans l’Ouest de la France au XVIIIe siècle et au XIXe siècle ? Tempérament, langue, habitat, mobilier, costume. Par Yves DURAND, ancien recteur, professeur d’histoire à la Sorbonne

-

Jeudi 16 août 1990. Avec Ferdinand Duviard (1899-1965). Images de Croix-de-Vie dans les années 1930, par Bernard MÉRIGOT

-

Vendredi 24 août 1990. De la criée à l’informatique. Une mutation dans les ports de pêche. Avec deux projections sur les criées Port-en-Bessin et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Par Jacqueline MATRAS-GUIN, chargée de recherche au Centre national de la recherche scientifique.

-

Jeudi 6 septembre 1990. La Bretagne celtique et chrétienne. La lumière vient de l’Ouest avec les missionnaires irlandais. Par l’Abbé BLAIZEAU

ANNÉE 1991

Les conférences de la Société des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 1991

Salle Hippolyte Chauvière, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 21 heures. Entrée gratuite

-

Vendredi 12 juillet 1991. Le bilan démographique de la Révolution et des Guerres de Vendée, par Jacques DUPÂQUIER, directeur d’Études à l’École des Hautes études en Sciences sociales

-

Vendredi 26 juillet 1991. Yves-Joseph de Kerguelen de Trémarec (1734-1797). Que couvrait son pavillon ?, par Loïc du ROSTU

-

Vendredi 2 août 1991. Le Pavillon de Poitou-Aunis-Angoumois-Saintonge au Centre régional de l’Exposition internationale des sciences et techniques à Paris en 1937, par Bernard MÉRIGOT, Président du Groupe de recherche sur le Marais Breton Vendéen

-

Vendredi 9 août 1991. Le Rayonnement des frères Jan et Joël Martel, sculpteurs vendéens, par Jean-Christophe MONCYS-MARTEL et Jean-Noël VIAUD, architecte

-

Vendredi 23 août 1991. Les Chrétiens en milieu arabe, par l’Abbé BLAIZEAU

2. ARTICLES EN LIGNE SUR LES CONFÉRENCES DES AMIS DE SAINT-GILLES-CROIX-DE VIE (1988-1991)

1988

Guerres de Vendée. « Vendée et chouannerie, similitudes et divergences des insurrections de l’Ouest ». Conférence de Roger Dupuy Posted on 12 août 1988 by Bernard MÉRIGOT Bernard MÉRIGOT, Roger DUPUIS, Bernard de SINGLY Salle Hippolyte Chauvière Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 10 août 1988 Conférence « Vendée et chouannerie, similitude et divergences des insurrections de l’Ouest » © Groupe de Recherche sur le Marais Breton Vendéen / CAD Roger DUPUIS, Bernard … Continue reading → Posted in Culture Arts Découverte (CAD), Écrivains vendéens, Groupe de Recherche sur le Marais Breton Vendéen (GRMBV), Guerres de Vendée, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Société des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

1989

Jean Yole (1878-1956). Traditions et mutations de la Vendée rurale. Conférence de Bernard Mérigot Posted on 16 août 1989 by Bernard MÉRIGOT ENQUÊTE SUR LES ÉCRIVAINS RÉGIONALISTES DE LA VENDÉE (1900-1950) L’oeuvre de Jean YOLE (1878-1956) décrit un monde paysan, une économie rurale et un mode de vie à la campagne qui a commencé à disparaître au lendemain de 1945. Quel intérêt … Continue reading → Posted in Anthropologie de la Vendée, Culture Arts Découverte (CAD), Écrivains vendéens, Ethnologie de la Vendée, Groupe de Recherche sur le Marais Breton Vendéen (GRMBV), Histoire de la Vendée, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Société des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vendée |

1990

Saint-Gilles-Croix-de-Vie. « Avec Ferdinand Duviard (1899-1965) : images de Croix-de-Vie dans les années 1930 ». Conférence de Bernard Mérigot Posted on 16 juillet 1990 by Bernard MÉRIGOT Quel rapport les écrivains entretiennent-ils avec les lieux où ils résident et qu’ils décrivent dans leurs oeuvres ? S’agit-ils de cadres fortuits et temporaires, et donc marginaux ? Ou bien de lieux génériques et permanents , et donc centraux qui … Continue reading → Posted in Culture Arts Découverte (CAD), Écrivains vendéens, Groupe de Recherche sur le Marais Breton Vendéen (GRMBV), Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Société des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vendée

Saint-Gilles-Croix-de-Vie. « Qu’est-ce qu’un « pays » dans l’Ouest de la France au XVIIIe et au XIXe siècle ? ». Conférence d’Yves Durand Posted on 21 août 1990 by Bernard MÉRIGOT Pays de Vie, Pays de Riez, Pays de Monts, Pays des Olonnes… tout le monde parle aujourd’hui des pays. Ils sont les « images de marque » des collectivités locales et des acteurs économiques. S’agit-il d’inventions récentes ? Quels sont les fondements sur … Continue reading → Posted in Culture Arts Découverte (CAD), Écrivains vendéens, Groupe de Recherche sur le Marais Breton Vendéen (GRMBV), Histoire de la Vendée, Histoire locale, MERIGOT Bernard, Société des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vendée

1991

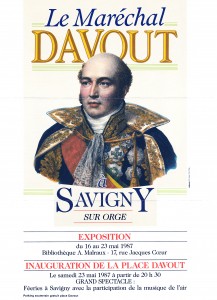

Le pavillon de Poitou-Aunis-Angoumois-Saintonge a l’Exposition internationale des sciences et techniques de Paris en 1937 Posted on 2 août 1991 by Bernard MÉRIGOT Exposition internationale des arts et des techniques, Paris 1937 Affiche Archives CAD / BM Exposition internationale de Paris (1937) Le Centre régional Vus depuis la Tour Eiffel Les pavillons de la Bretagne et du Poitou Angoumois Aunis Saintonge Centre … Continue reading → Posted in Angoumois, Aunis, Exposition internationale des sciences et techniques de Paris en1937, MERIGOT Bernard, Poitou, Régionalisme, Ruralisme, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saintonge, Société des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Vendée, YOLE Jean |

DOCUMENT N°1

HOMMAGE POUR LES 100 ANS DE THÉRÈSE KLEINDIENST

« Mercredi, jour de son 100e anniversaire, le maire François Blanchet a tenu à féliciter Thérèse KLEINDIENST. Accompagné de deux élues, Josette ALABERT, adjointe au maire, et de Nicole BOULINEAU, conseillère municipale déléguée, il lui a rendu visite à la maison de retraite de Givrand.

Née le 25 octobre 1916, Thérèse KLEINDIENST a fait ses études à l’école des Chartes. Elle est ensuite entrée à la Bibliothèque nationale à Paris, où elle a connu une brillante carrière, demeurant quarante deux ans au poste de secrétaire générale, puis de conservateur.

Reconnue pour ses travaux de recherche, elle a été décorée de l’insigne de chevalier de la légion d’honneur en 1961, puis élevée au rang d’officier de la légion d’honneur en 1973. Elle est une figure emblématique de la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dont elle fut un membre actif de la bibliothèque.

On retiendra également qu’elle est la fille du colonel Joseph KLEINDIENST qui fut maire de Saint-Gille-sur-Vie de 1956 à 1959 en remplacement d’Armand GARREAU. »

RÉFÉRENCE

« Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Hommage pour les 100 ans de Thérèse Kleindienst », Ouest-France (Édition Challans, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts, Noirmoutier), 27 octobre 2016.

Hommage pour les 100 ans de Thérèse Kleindienst

Hommage pour les 100 ans de Thérèse Kleindienst

Ouest-France, 27 octobre 2016

DOCUMENT N°2

HOMMAGE POUR LE CENTENAIRE

DE MADEMOISELLE THÉRÈSE KLEINDIENST

François Blanchet, Maire de Saint Gilles Croix de Vie, accompagné de deux élues (Josette Alabert et Nicole Boulineau), a tenu à célébrer les cent ans de Thérèse Kleindienst en séjour à la Maison de Retraite de Givrand.

Après des études à l’École des Chartes, elle entame une brillante carrière au sein de la Bibliothèque Nationale de Paris où elle exerce le poste de Secrétaire Général, puis de Conservateur. Elle a voué sa vie à la maison de la rue de Richelieu avec une énergie sans faille.

Pendant 42 ans, elle s’est consacrée particulièrement à l’administration des bibliothèques, au rôle de la Bibliothèque Nationale et à la conservation des collections. Elle a contribué à la décentralisation et à l’informatisation dans une période de pleine mutation.

En rapport avec ses activités, elle a publié nombre d’articles sur la transformation profonde de la Bibliothèque Nationale de Paris, ce qui lui a valu d’être reconnue et de recevoir l’insigne de Chevalier de la Légion d’honneur en 1961, puis d’être élevée au rang d’Officier de la Légion d’honneur en 1973.

Mademoiselle Kleindienst est une figure emblématique de la ville de Saint Gilles Croix de Vie où elle fut membre active de la bibliothèque, tout en continuant son travail de recherches historiques.

Soulignons que le Colonel Joseph Kleindienst, son père, Officier supérieur en retraite, a été Maire de Saint Gilles sur Vie de 1956 à 1959. Il assura un court mandat en remplacement d’Armand Garreau.

RÉFÉRENCE

Hommage pour le centenaire de Mademoiselle Thérèse Kleindienst

http://www.saintgillescroixdevie.fr/Modules/Actualites/Hommage-pour-le-centenaire-de-Mademoiselle-Therese-Kleindienst

Le centenaire de Thérèse KLEINDIENST (1916-2016)

Site officiel de la mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée)

http://saint-gilles-croix-de-vie.fr

29 octobre 2016

COMMENTAIRE du 1er octobre 2017

Annick BERNARD

« Le 31 octobre 2016, vous avez marqué le centenaire de Thérèse Kleindienst par une contribution qui a été bien appréciée de ses amis et, plus largement, des personnes qui l’ont connue à la Bibliothèque nationale. Vous y rappeliez utilement les conférences de haut niveau scientifique données à la Société des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie de 1988 à 1991. Plusieurs les ont découvertes à cette occasion.

Le volume d’hommage offert à Thérèse Kleindienst en 1985 par les plus anciens conservateurs de la Bibliothèque nationale, à l’occasion de son départ à la retraite, était épuisé. La BnF l’a fait numériser en mode texte et le publie sur Gallica, où cet ouvrage du domaine public peut être consulté et téléchargé. »

Annick BERNARD, Conservateur général honoraire des bibliothèques

La référence de ce livre, et le lien pour le télécharger, sont les suivants :

- [Mélanges. Kleindienst, Thérèse] Études sur la Bibliothèque nationale et témoignages [Texte imprimé] : réunis en hommage à Thérèse Kleindienst, secrétaire général honoraire de la Bibliothèque nationale / [publ. par Michel Nortier]. – Paris : Bibliothèque nationale, 1985. – 1 vol. (XXIII 347 p.-VI p. de pl.) ; 24 cm.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9759830k

COMMENTAIRE du 4 juillet 2018

HOMMAGE A THÉRÈSE KLEINDIENST

(1916-2018)

La Bibliothèque nationale de France a le regret de signaler le décès de Thérèse Kleindienst, survenu le 3 juillet 2018, à l’âge de 101 ans.

Nommée conservateur en 1954, elle avait été nommée secrétaire générale (l’équivalent du poste de directrice générale d’aujourd’hui) de la Bibliothèque Nationale par arrêté du 10 septembre 1962, en remplacement de Marcel Rieunier, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Elle le resta jusqu’en octobre 1984, date de sa retraite, après 43 années et demie au service de la BN.

À ce titre, Thérèse Kleindienst a travaillé avec les administrateurs généraux successifs, de Julien Cain à André Miquel, en passant par Georges Le Rider. C’est une période importante pour la BN : entrée de grands fonds (Valéry, Bernanos, Barrès,…), mouvements immobiliers (création du département des Arts du spectacle et de la Maison Jean Vilar, création du site Louvois, du Centre Joël Le Theule, du Centre de Provins, acquisition et rénovation du bâtiment Vivienne,…), premiers pas de l’automatisation, à la Bibliographie Nationale et pour les périodiques… Les plus anciens agents se souviennent de la silhouette hantant les couloirs de la Bibliothèque des premières heures du jour jusque tard dans la nuit, veillant infatigablement aux grandes décisions comme aux plus menus détails.

Thérèse Kleindienst était l’un des derniers témoins d’une certaine époque de la BN et de ses premiers pas dans l’ère des bibliothèques modernes. Celle que les agents surnommaient Mademoiselle TK, reçoit les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur en 1961 avant d’être élevée au rang d’Officier de la Légion d’honneur en 1973. En 1985 elle bénéficia de mélanges dirigés par Michel Nortier, les Études sur la Bibliothèque nationale et témoignages : réunis en hommage à Thérèse Kleindienst, secrétaire général honoraire de la Bibliothèque nationale qui fournissent un certain nombre de contributions relatant son parcours au sein de la BN.

Élève de l’École des chartes, elle débute sa carrière au sein de la Bibliothèque Nationale en tant qu’attachée en janvier 1941. Nommée bibliothécaire moins d’un an plus tard, elle a exercé par la suite de nombreuses fonctions : affectée au service du catalogue, puis au secrétariat de 1942 à 1943, elle rejoint le service des Archives qui est aussi celui de la Réunion des Bibliothèques Nationales, à partir d’octobre 1943. Elle y met en place un cadre de classement encore fort utile pour les archivistes de la BnF.

Impliquée dans le fonctionnement de la profession de bibliothécaire au niveau national et international, elle a consacré une large partie de sa vie à l’administration des bibliothèques, au rôle de la Bibliothèque Nationale et à la conservation des collections. Elle a publié de nombreux articles sur la transformation de la Bibliothèque Nationale.

Historienne locale, historienne du livre

Pendant sa longue retraite elle a poursuivi ses activités au service des bibliothèques en tant que membre active de la bibliothèque de la ville de Saint Gilles Croix de Vie, tout en poursuivant des recherches en histoire locale en Vendée.

En effet, en tant que secrétaire générale de la « Société des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie » et membre du « Groupe de Recherches sur le Marais Breton vendéen », de 1988 à 1991 elle organisa Les conférences de la Société des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui se tenaient Salle Hippolyte Chauvière. Le 29 juin 1988, Thérèse Kleindienst inaugurait le cycle avec la conférence : Des chefs-d’œuvre de la reliure IXe-XVIe siècles. Velours, soi, orfèvrerie, émail, ivoires, cuirs et « fanfares », poursuivie le 14 septembre 1988 par : Des chefs-d’œuvre de la reliure IXe-XVIe siècles. Vernis Bertin, maroquin du Roi, collages, cartonnages… au « phare », écorces et coquillages. Le 2 juin 1999, illustrée de 50 diapositives, elle donnait la conférence : De Vercingétorix à la Révolution. Monnaies, médailles et insignes. Le 2 août 1990, elle intervenait autour des Images médiévales de la Médecine. Le savoir et la pratique de la médecine du Ve siècle au XVe siècle par les miniatures en couleur des manuscrits de la Bibliothèque nationale.

En 1991, Thérèse Kleindienst, toujours aussi investie dans la vie locale, devient présidente de l’Association Suroît (http://www.suroit85.fr) dont l’objet consiste à « Entreprendre des recherches pour la conservation et la valorisation des patrimoines locaux à caractère maritime » et qui œuvre surtout à l’exploitation du vieux gréement « Hope » que l’Association avait acquis et à la gestion de la maison du pêcheur.

Le 25 octobre 2016, à l’occasion de son 100e anniversaire, la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie rendit hommage à Thérèse Kleindienst, en séjour à la Maison de Retraite de Givrand1.

Ses obsèques auront lieu vendredi 6 juillet à 14h30 en l’Église Saint-Gilles de Saint-Gilles-sur-Vie 2 , suivis de l’inhumation au cimetière ancien de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 3 .

Biographie

- 1916, 25 octobre : Naissance à Clamart, de Joseph Jean-Baptiste Kleindienst, alors capitaine au 911 Régiment d’infanterie, et de Corinne Jeanne Marguerite Dutrey-Lassus. Les grands-parents paternels sont originaires d’Alsace (Haut-Rhin et Bas-Rhin) et ont opté pour la France après 1871. Les grands-parents maternels sont originaires de l’ouest de la France (de la Picardie à la Gascogne. — Un arrière-grand-père, né en Gascogne, avait émigré à Cuba).

- 1933 Lycée Victor-Duruy. Lauréate du concours général (3e prix d’histoire). De même en 1934 (5e accessit d’histoire).

- 1934 Préparation à l’Institut Catholique du concours d’entrée à l’Ecole des chartes. Parmi les enseignants, Albert Isnard, ancien conservateur adjoint des Cartes et Plans.

- 1935, novembre : Entrée à l’Ecole des chartes.

- 1936, novembre : Diplôme technique de bibliothécaire, après un stage à la Bibliothèque municipale de Nantes, avec M. Pierre Lelièvre, directeur, et une visite pour le livre ancien à la Bibliothèque municipale de Tours, avec M. Georges Collon, directeur.

- 1939, 2 février : Soutenance de thèse, MM. Julien Cain et Dupont-Ferrier étant examinateurs. Thèse signalée au ministre de l’Education nationale. Nommée archiviste paléographe (3e rang).

- 1939, juillet-août : A l’occasion du 150e anniversaire de la Révolution française, mission de classement d’archives à Beauvais (série Q), et mise à l’abri des documents précieux.

- 1939, fin de l’année : Travaux pour Edouard Salin, spécialiste de l’époque mérovingienne.

- 1940, février : Entre au service de documentation de la S.N.C.F.

- 1940, du 18 février à juin : Travaille à la Bibliothèque nationale pour le Cercle de la Librairie (Bibliographie de la France-Livres pour 1939 et Tables de 1938).

- 1940, octobre : Sur l’intervention de Charles Samaran, est employée au Service des prisonniers de guerre, dirigé par Jean Porcher.

- 1941, 1er janvier : Attachée à la Bibliothèque nationale (grâce à M. Samaran). 1er novembre : Bibliothécaire (arrêté du 31 décembre 1941). Affectée jusqu’au îer novembre 1942 au Service du Catalogue (Bibliographie de la France-Livres, Thèses étrangères, Catalogue alphabétique de matières), jusqu’au 1er octobre 1943 au Secrétariat, puis aux Archives.

- 1947 Voyage au Maroc, grâce à une bourse de l’Association des lauréats du Concours général.

- 1948 Voyage en Italie, grâce à une bourse Pierron. (Prend contact avec l’Istituto centrale del Restauro et l’Istituto de patologia del libro).

- 1949 Voyage en Grande-Bretagne.

- 1948 Assure pour la première fois les cours d’administration pour le Diplôme technique de bibliothécaire.

- 1952 puis 1955 : Missions en Belgique, à Bruxelles et à Liège.

- 1953-1959 : Participe aux réunions conjointes du Comité de l’I.C.O.M. pour les laboratoires de musées et de la Commission de l’I.C.O.M. pour la restauration des peintures (Paris, 1953; Vienne, 1955; Amsterdam, 1957; Copenhague, 1959; Barcelone, 1961).

- 1954, 17 avril : Nommée Conservateur.

- 1955-1978 : Prend part aux Congrès de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires (F.I.A.B.) de Bruxelles (21e session, 1955) 6, Paris (23e session, 1957), La Haye (32e session, 1966), Toronto (33e session, 1967) et Strbské Pleso (44e session, 1978).

- 1958, 8-27 septembre : Colloque des Bibliothèques nationales d’Europe, à Vienne. Secrétaire adjointe du Groupe I.

- 1960 Voyage d’étude en Russie avec M. Pierre Vaillant dans le cadre des échanges franco-russes.

- 1961 Chevalier de la Légion d’honneur (décret du 28 décembre 1961).

- 1963, 1er janvier : Nommée conservateur en chef et secrétaire général de la Bibliothèque nationale (arrêté du 10 septembre 1962).

- 1973, 20 avril : Officier de la Légion d’honneur.

- 1973, 3-6 septembre : Colloque sur la construction des Bibliothèques nationales, à Rome.

- 1983, février : Participe à Milan à la réunion des bibliothécaires italiens préliminaire à la création du Centre italien de reproduction de la presse de Vigevano.

- 1984, 25 octobre : Retraite au terme de 43 années et demie de présence à la Bibliothèque nationale.

- Hommage pour le centenaire de Mademoiselle Thérèse Kleindienst, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, url : <http://www.saintgillescroixdevie.fr/Modules/Actualites/Hommage-pour-le-centenaire-de-Mademoiselle-Therese-Kleindienst> et « Hommage pour les 100 ans de Thérèse Kleindienst », Ouest-France, 27 octobre 2016. Disponible en ligne, url : <http://www.savigny-avenir.fr/wp-content/uploads/2016/10/KLEINDIEST-100-ANS-OF-27-10-2016.jpg>. [↩]

- Église Saint-Gilles de Saint-Gilles-sur-Vie : Place du Vieux Port, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie [↩]

- Cimetière ancien de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Rue Jean Ingoult 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie [↩]

RÉFÉRENCE DE L’ARTICLE

JACQUOT Olivier, « Hommage à Thérèse Kleindienst (1916-2018) », Carnet de la recherche à la Bibliothèque nationale de France, 4 juillet 2018. https://bnf.hypotheses.org/3284

ARTICLES DE THÉRÈSE KLEINDIENST SUR LA VENDÉE

- KLEINDIENST Thérèse, Une demeure bourgeoise à Saint-Gilles à la veille de 1789, Vendée du Nord Ouest hier et aujourd’hui, Publication de la Société d’histoire et d’étude du Pays Challandais, juin 2000, p. 80-90.

NOTE

Le colonel Joseph KLEINDIENST (1889-1970) a exercé plusieurs mandats locaux dans la commune de Saint-Gilles : conseiller municipal, 1er adjoint, puis maire (de janvier 1956 à mars 1959).

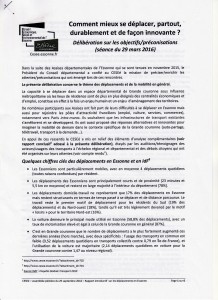

Joseph KLEINDIENST 1889-1970 Maire de Saint-Gilles Extrait de Le Pays nantais et la Vendée (Jean Yole, Dr. Doussain, André Binet,et al), 1951, p. 97 Archives départementales de la Vendée BIB 3875

LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS

-

Thérèse KLEINDIENST. 100e anniversaire, 26 octobre 2016. Photo publiée sur le site http://saint-gilles-croix-de-vie.fr

-

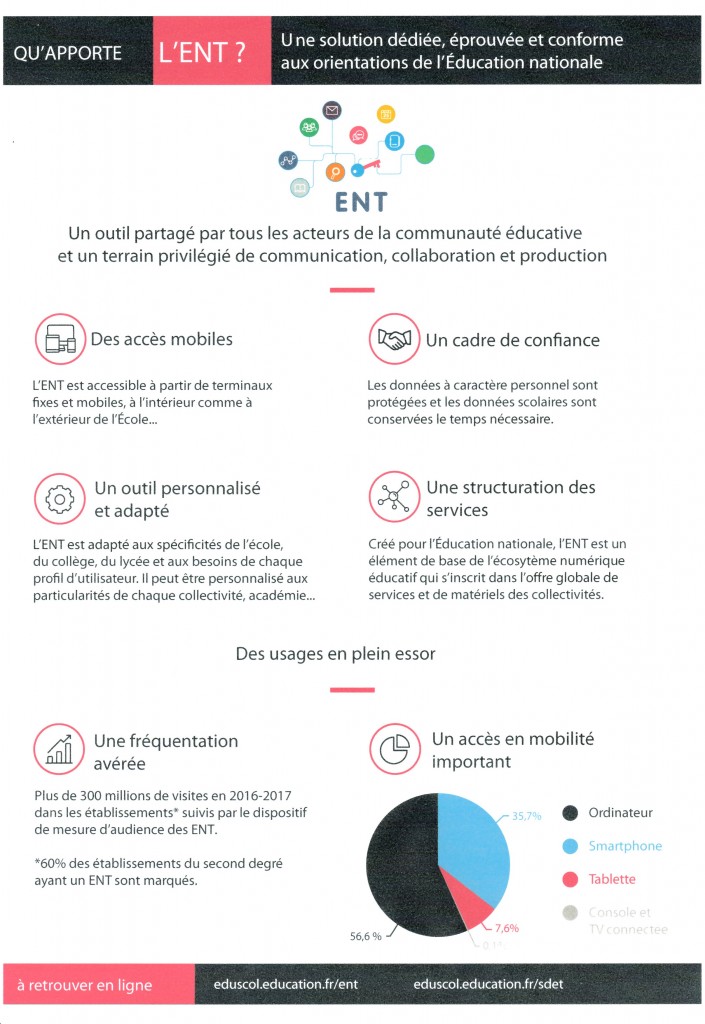

Les conférences de la Société des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et du Groupe de Recherche sur le Marais Breton vendéen. Année 1989. Tract d’annonce des conférences, format A4. Archives du Groupe de Recherche sur le Marais Breton vendéen / CAD

-

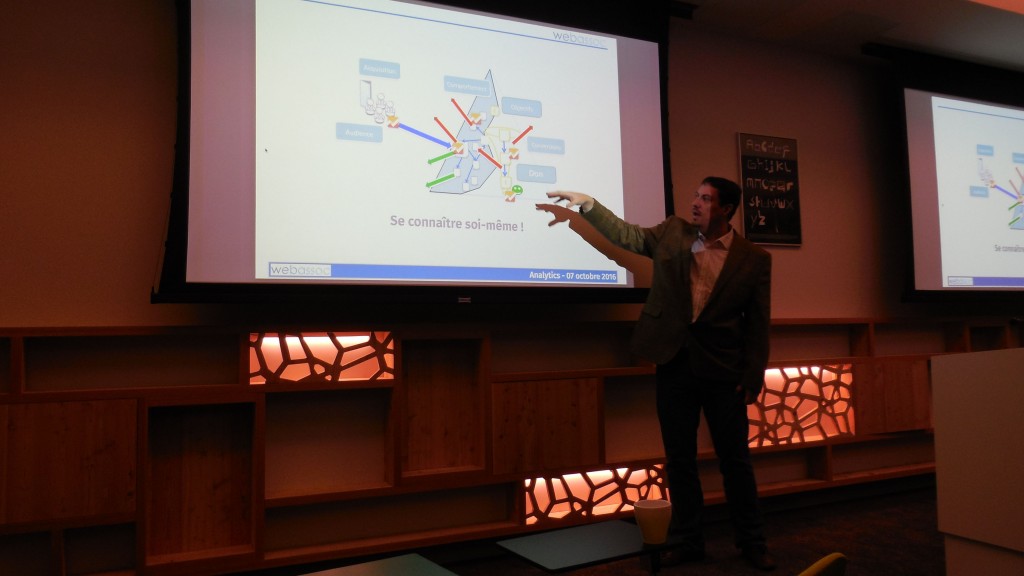

Bernard LERAT, président des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Thérèse KLEINDIENST, secrétaire générale des Amis de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 22 juillet 1989, Salle Hippolyte Chauvière, Saint-Gilles-Croix-de-Vie © Photo Bernard Mérigot, Groupe de Recherche sur le Marais Breton vendéen /CAD / 1989

-

Le Centre Hyppolyte Chauvière, Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée). © Photo Bernard Mérigot / CAD / GRMBV / BM 2016.

-

Hommage pour les 100 ans de Thérèse Kleindienst, Ouest-France, 27 octobre 2016.

-

Le centenaire de Thérèse KLEINDIENST (1916-2016). Site officiel de la mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée) http://saint-gilles-croix-de-vie.fr, 29 octobre 2016

-

Joseph KLEINDIENST, 1889-1970, Maire de Saint-Gilles. Extrait du livre Le Pays nantais et la Vendée (Jean Yole, Dr Doussain, André Binet et al), 1951, p. 97. Archives départementales de la Vendée BIB 3875.