LA LETTRE DU LUNDI DE MIEUX ABORDER L’AVENIR, n°366, lundi 19 août, 2019

C’est en pleines vacances scolaires que les nouveaux programmes des classes terminales des lycées ont été publiés au Journal officiel du 23 juillet 2019. Il s’agit d’un ensemble de 27 arrêtés applicables en septembre 2020 pour l’année scolaire 2020-2021. (1)

On y voit apparaître de nouvelles dénominations pour les enseignements spécialisés proposés aux candidats à la session du Baccalauréat de juin 2021, comme « Humanités littérature et philosophie », « Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques », « Mathématiques et sciences informatiques ».

Chacun de ces enseignements de spécialité se décline en plusieurs « Thèmes ». Ils comprennent eux-mêmes une « Introduction », des « Axes », un « Objet de travail conclusif » et des « Jalons ». Ces différents niveaux de lecture rendent complexe la compréhension des instructions données. Nous prendrons l’exemple de l’ « Enseignement de la spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques » en nous interrogeant sur ses présupposés, sur ses non-dits, sur ses effets cachés.

Les livres soutiennent le monde. Un ange retient le monde et s’appuie sur deux livres. On se demandera de quels livres il peut s’agir. Ce qui est certain, c’est que le monde repose en partie sur les livres, c’est-à-dire sur la connaissance. Sculpture, École militaire, Paris, 4 juillet 2017. © Photographie Bernard Mérigot.

Commentaire de la photographie. D’une part, on notera que l’ange a l’air songeur. Peut-être est-il fatigué ? D’autre part, on peut se demander s’il n’est pas en train de glisser, poussé par le poids du monde. Pourvu qu’il ne tombe pas. Et les livres ? Ils semblent en équilibre instable. Pourvu que tout cela ne s’écroule pas.

SOMMAIRE

• Les paradoxes des programmes scolaires

• Les disciplines enseignées deviennent hybrides

• La bande des quatre sciences sociales

• La dernière classe

• CONCLUSION

RÉFÉRENCES

LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS

Commentaire du 27 octobre 2019. Pour une histoire de l’enseignement des disciplines scolaires

Commentaire du 19 décembre 2019. Le « choix vertical » des programmes scolaires

Commentaire du 15 janvier 2020. Comment enseigner la géopolitique au lycée ?

LES PARADOXES DES PROGRAMMES SCOLAIRES

Dans une étude publiée en 2013 portant sur les nouveaux programmes scolaires de Science économique, qui constituaient alors l’actualité du moment, Coralie MURATI écrit :

« L’écriture des contenus d’enseignement résulterait, d’une part d’un processus de confrontation entre différentes logiques, et d’autre part de négociations permanentes au sein d’un espace pluriel de groupes d’acteurs, à l’instar d’une arène de lutte sociale. Les négociations portent sur ce qui fait débat au sein de la discipline scolaire, mais également au sein des disciplines universitaires qu’elle prend pour référence, et enfin au sein même de la société. Ce qui traduit l’existence d’un espace complexe en tension entre les divers groupes sociaux qui l’investissent de manière différenciée pour la production d’un modèle pédagogique. » (2)

1. Les programmes scolaires constituent une prérogative d’intervention du pouvoir politique. Il use et abuse de ce pouvoir en multipliant à une fréquence élevée :

- d’une part les modifications qui affectent leur terminologie, leurs contenus et les méthodes,

- d’autre part les effets d’annonce qui précèdent la publication des textes et leur mise en oeuvre, supposée ou réelle.

Tout cela se produit dans un contexte de réformes successives, en définitive peu visibles – et souvent peu compréhensibles – pour ses acteurs (élèves, parents, enseignants, administration, syndicats… auxquels il convient d’ajouter les corps d’inspection qui souvent livrent, à un même moment, des interprétations contradictoires à l’égard des textes), mis généralement devant des « faits accomplis », sans aucune réelle concertation préalable, comme en témoignent les syndicats et les associations disciplinaires d’enseignants.

2. Les programmes sont devenus des sujets d’actualité périodiques pour les médias, matières à des polémiques – brèves et passionnées – qui apportent peu de lumière à des débats intermittents, peu connectés avec le développement présent des sciences humaines et sociales et de la vie culturelle, sociale et économique. La génération des parents comprend de moins en moins ce que leurs enfants sont censés étudier (ni les contenus, ni les méthodes, ni les évaluations).

Les enseignants, dès qu’ils ont quelques années d’ancienneté, sont en décalage avec les formations qu’ils ont reçues. Ils sont confrontés à une terminologie incompréhensible. On se souvient de la polémique sur la notion de « prédicat » en grammaire et de l’ahurissant communiqué de presse que le Comité national des programmes publia en 2017 (3). Les enseignants doivent s’adapter dans la plus grande urgence à ce que l’on attend d’eux. Seuls résistent les élèves aidés par leurs réseaux sociaux d’échanges, dans la limite du temps résiduel qu’ils consacrent réellement au contenu spécifique de leurs études.

3. L’évolution des programmes scolaires a des causes liées à l’évolution des idées. Ils dépendent du niveau de réponse que le pouvoir politique entend apporter aux multiples « demandes sociales » des groupes de pression. Les décisions une fois prises par l’administration et le gouvernement, entraînent – avec retard – toute une série d’effets en chaîne, peu visibles, et dont la manifestation est rarement rattachée à leur cause première, oubliant que tout programme scolaire possède une nature référentielle et structurante.

- Effets, à la fois individuels et collectifs, sur des élèves appartenant aux classes d’âge quittant le système scolaire pour entrer dans la vie active.

- Effets sur le niveau d’exigence des inspecteurs, donc sur l’appréciation qu’ils portent sur les carrières des enseignants (et sur la dépendance entretenue entre inspection/notation/carrière).

- Effets sur les modalités de recrutement des nouveaux enseignants selon les deux voies parallèles (titulaires/contractuels) qui sont en concurrence, la voie empruntée par les contractuels venant suppléer de plus en plus, avec des niveaux de rémunération plus faibles, le manque de titulaires.

- Effets sur le contenu des opinions citoyennes et sur la production des idées : tous les thèmes et sujets abordés (la mondialisation, les pays en voie de développement…) étant à la fois des reflets des préoccupations politiques du moment, mais également des modes d’incitation, de conception, de fabrication (un programme d’enseignement est une « fabrique d’idées »), de production, de diffusion.

En un mot : changer des programmes scolaires revient à changer, selon un mode incrémental (petit à petit, par ajouts successifs), non pas directement les idées du temps, mais les connaissances et les opinions sur les idées du temps, et donc sur leur mode de construction, aussi bien celles qui sont en-train-de-se-faire, que celles qui sont à-venir.

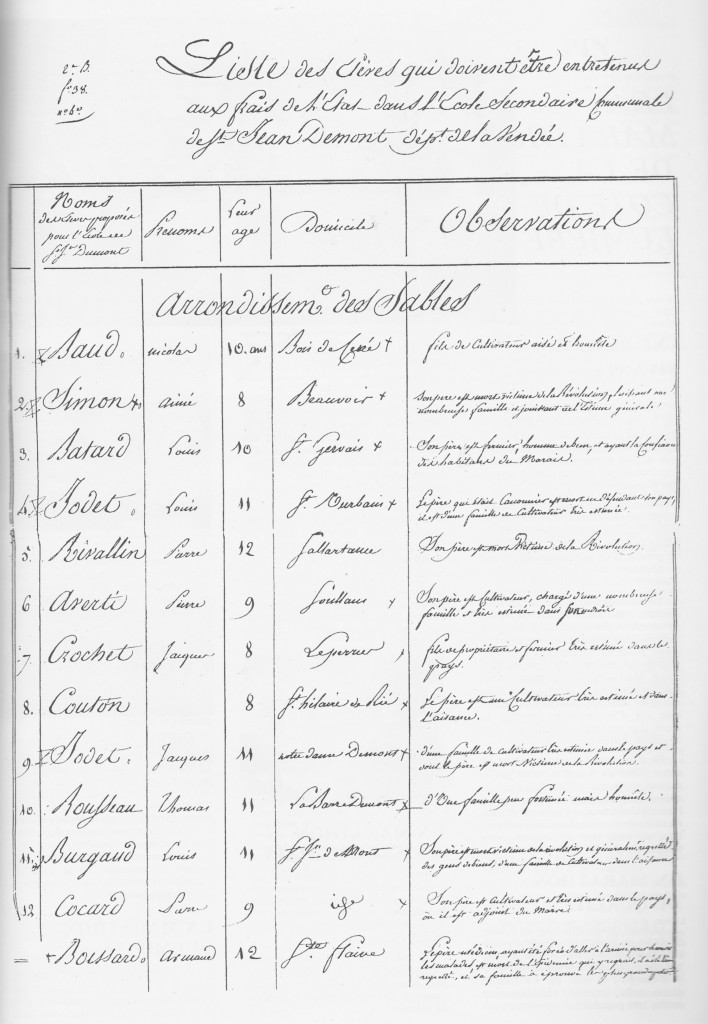

Abrogation de programmes d’enseignement de la classe terminale des voies générale et technologique, Bulletin officiel de l’Éducation nationale (BOEN), Arrêté du 19 juillet 2019, J.O. du 23 juillet 2019. n°8, 25 juillet 2019.

LA BANDE DES QUATRE SCIENCES SOCIALES

A quelle catégorie les textes des programmes scolaires établis par le ministère de l’Éducation nationale pour les collèges et des lycées – pour ne citer qu’eux ici – appartiennent-ils ? Un programme d’enseignement d’histoire fait-il partie du savoir universitaire de la discipline « Histoire » ? Autrement dit, est-il en prise avec l’état de ses recherches, de ses concepts, de ses « problématiques », de ses sujets de recherche, de ses publications ? Ou bien constitue-t-il un domaine « à part », qui occuperait une place secondaire, relevant de son application, de sa transmission ? En un mot : une « initiation » à l’histoire universitaire, formant un enseignement constituant un domaine discret des pratiques et des évolutions, sortes de « connaissances circulantes » au sein de la société. Est-on en présence d’un enseignement-application ou bien un enseignement-recherche ?

L’enseignement de la spécialité est présenté en se fondant sur la « complémentarité » de quatre disciplines : l’histoire, la géographie, la science politique, la géopolitique. Une addition en quelque sorte.

« L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques développe une approche pluridisciplinaire qui, pour analyser et élucider la complexité du monde, mobilise plusieurs points de vue, des concepts et des méthodes variés.

Cette spécialité permet aux lycéens de mieux maîtriser les spécificités des approches disciplinaires et de mesurer, à l’occasion du traitement d’un thème, leur féconde complémentarité.

- L’histoire saisit chaque question dans son épaisseur temporelle. Le recours à la longue durée, la mise en perspective d’événements et de contextes appartenant à différentes périodes rendent attentif aux continuités et aux ruptures, aux écarts et aux similitudes. L’histoire éclaire et contextualise le rôle des acteurs.

- La géographie permet ici d’identifier et de comprendre les logiques d’organisation de l’espace ainsi que l’influence des acteurs sur les territoires. Par la pratique continue du changement d’échelle, par la réalisation et l’analyse de cartes, par l’intérêt porté aux territoires proches ou éloignés, elle autorise les comparaisons et la réflexion critique.

- La science politique étudie les phénomènes dans leur spécificité politique. Elle est ici abordée à partir de ses principaux domaines : l’étude des relations internationales, des concepts, des régimes et des acteurs politiques (dont les organisations internationales) dans une démarche comparative.

- La géopolitique envisage les rivalités et les enjeux de pouvoir sur des territoires considérés dans leur profondeur historique, ainsi que les représentations qui les accompagnent. (3)

Le programme définit chaque discipline par un critère distinctif :

- Histoire : l’ « épaisseur temporelle »,

- Géographie : l’ « organisation de l’espace »,

- Science politique : la « spécificité politique »,

- Géopolitique : les « rivalités et enjeux de pouvoir ».

Arrêtons-nous un instant sur chacune de ces quatre présentations. Nos questions ne sont pas secondaires mais tentent de se situer au niveau de l’ambition (le terme est propre au langage des programmes d’enseignement) qui vise à créer un cadre disciplinaire à un enseignement conduisant au terme de l’année scolaire 2020-2021, à la délivrance du baccalauréat.

HISTOIRE. La définition de l’histoire qui est donnée comprend à l’évidence une « dissonance logique ». Il est écrit qu’il est question d’être attentif « aux continuités et aux ruptures, aux écarts et aux similitudes ». Autant les continuités sont le contraire des ruptures, autant les écarts ne sauraient s’opposer – sticto sensu et au même niveau – aux similitudes. On attend à la place du mot « écarts » (interruption, espace) celui de « différences » qui en constitue l’antonyme, ou bien à la place de « similitudes », celui de « différences ». Ne sommes-nous pas en présence d’un condensé bancal qui tente d’établir en deux phases ce qui en fait devrait être développé en trois phases :

• continuités/ruptures,

• écarts/continuité,

• différences/similitudes ?

- Concepts : Épaisseur temporelle, longue durée, Événements, périodes, Continuités, Ruptures, Écarts, Similitudes, Contextualisation, Acteurs historiques.

GÉOGRAPHIE. Deux objectifs sont mentionnés : les logiques d’organisation de l’espace ainsi que l’influence des acteurs sur les territoires. Pourquoi ne pas mentionner, pour être complet, l’effet inverse qui explique bien des situations politiques et économiques : l’influence des territoires sur les acteurs ?

- Concepts : Organisation de l’espace, Territoires, Influence des acteurs, Changement d’échelle, Cartes, Proche/éloigné,

SCIENCE POLITIQUE. La définition – évidente – qui en est donnée («La science politique étudie les phénomènes dans leurs spécificité politique ») ne peut que faire l’unanimité. Après tout, chaque science humaine et sociale possède bien une spécificité. Encore convient-il d’indiquer à quels phénomènes elle applique son étude. Quatre principaux domaines étudiés sont énumérés, à savoir : les relations internationales, les concepts, les régimes, les acteurs politiques.

- Concepts. Spécificité politique, Relations internationales, Régimes politiques, Acteurs politiques, Organisations internationales.

GÉOPOLITIQUE. Il est à noter que la définition reprend « les rivalités et les enjeux de pouvoir sur les territoires » en y ajoutant la précision « dans leur profondeur historique ». S’agit-il d’un pendant à l’ « épaisseur temporelle » de la définition donnée pour l’histoire ? On aurait donc d’un côté l’ « épaisseur temporelle » et de l’autre la « profondeur historique », et donc une mise à distance entre l’épaisseur et la profondeur ?

Cette question, pourrait sembler secondaire si elle n’était pas associée à l’introduction du concept de représentations qui accompagnent « les rivalités et les enjeux de pouvoir ». On doit donc considérer que toutes les rivalités et tous les enjeux de pouvoir sur les territoires seraient « accompagnés » par des représentations. Il ne s’agit pas directement des rivalités et des enjeux de pouvoir, en tant qu’objets saisis en eux-mêmes, mais de représentations accompagnantes selon un système unitaire (un objet représenté), mais système dual (un objet + une représentation). Une théorie de l’accompagnement conceptuel est ici sous-jacente. Il serait intéressant que le Comité national des programmes la développe.

- Concepts. Rivalités de pouvoir. Enjeux de pouvoir. Territoires. Profondeur historique. Représentations accompagnantes.

La palette des nouveaux programmes d’enseignement de spécialité des classes terminales 2019 : une latte pour l’histoire, une latte pour la géographie, une latte pour la géopolitique, une latte pour les sciences politiques… 16 août 2019.

© Photographie Bernard Mérigot.

LES DISCIPLINES DEVIENDRAIENT-ELLES HYBRIDES

SANS LE DIRE ?

Quatre disciplines (histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques) se trouvent associées pour former une sorte de pluridisciplinarité, ou d’interdisciplinarité. Notons qu’aucun de ces deux termes n’est employé. Seraient-ils passés de mode ?

Mais pourquoi se limiter à quatre disciplines ? On ne peut que regretter l’absence d’autres sciences humaines et sociales, comme la sociologie et l’anthropologie. En ce qui concerne cette dernière, les développements actuels de l’anthropologie globale du présent telle que la développe Monique SELIM (4) seraient les bienvenus.

Pourquoi la théorisation des programmes d’enseignement s’arrêtent-ils en chemin ? Ils ébranlent mais ne bousculent pas. Pourquoi n’osent-ils pas s’engager clairement dans les voies de l’hybridité ? Peut-être parce que, comme le note Sami AYOUCH, « La revendication de l’hybridité comme outil épistémologique a des effets politiques ». Celle-ci met en jeu des relations de pouvoir qui convoquent l’identité et la stabilité des normes ainsi que des résistances. « Elle s’inscrit dans la polis, accompagne des modes de subjectivation contemporains, pointe les noeuds d’aliénation ». (5)

TOUT PROGRAMME SCOLAIRE PRODUIT

UNE INVISIBILISATION

Pour Laurence DE COCQ, les nouveaux programmes d’histoire-géographie de classe terminale (publiés en 2019) « tant pour le tronc commun que pour la spécialité, poursuivent leur lente invisibilisation de l’histoire économique et sociale au profit d’indigestes et ressassés poncifs ». (6) Il est évident que le propre de tout programme, de tout « discours programmatique » – qu’il s’agisse d’un programme scolaire, d’un programme électoral, voire d’un programme de concert de musique classique… – produisent deux opérations qui :

- sont par nature conjointes, inséparables, indissociables,

- consistent, en même temps, à dire et à pas dire, à inclure et à exclure, à ordonner et à interdire.

Cette indissociabilité porte sur « une présence qui porte en elle-même une absence ». Elle constitue un piège constitutif qui est de ne laisser qu’une seule voie à l’analyse, et donc aux reproches éventuels formulés, celle d’une double liste : d’une part, ce qui est dit dans le programme (Pourquoi ce thème est-il retenu ?), et d’autre part, ce qui n’est pas dit dans le programme (Pourquoi ce thème n’est-il pas retenu ?). Le concept à utiliser est celui d’invisibilisation. Appliqué au discours, on peut le définir comme une opération de prestidigitation, consistant à créer des illusions : ce que les programmes « mettent en avant » pourrait également être dit – en substituant une lettre – comme ce que les programmes « mentent en avant ». Ils ne disent pas la vérité. Ils induisent en erreur. Ils créent de l’impensé, c’est-à-dire qu’ils empêchent toute possibilité de penser autre chose que ce qui est énoncé.

La négation de l’esprit critique serait-elle la conséquence ultime de tout processus programmatique d’enseignement ? Florence DE COCQ écrit : « (…) les précédents programmes étaient indigents et dangereux pour des disciplines dont les finalités intellectuelles et éducatives ne sont pourtant plus à rappeler. Nous insistions alors sur le fait que ces programmes, extrêmement lourds, rendaient impossible la consolidation des apprentissages et la construction du fameux “esprit critique”. »

Un esprit critique qui n’est guère mobilisé auprès des enseignants, des élèves et des parents. « Nous avions aussi déjà fait part de notre colère devant la procédure opaque et antidémocratique de rédaction des programmes, symptomatique d’un autoritarisme et d’une verticalité inédits, par ailleurs en totale contradiction avec la communication officielle du Ministère, depuis que l’écriture des programmes avait été décrétée entreprise collective et ouverte aux demandes de la société. »

Dès lors comment distinguer le « vrai nouveau » du « faux ancien » ? Entre l’ « invisibilisation de l’histoire économique et sociale » et son remplacement par des « poncifs ressassés », tout nouveau programme d’enseignement est menacé par le syndrome du « retour vers le futur ». Florence DECOCQ, balayant les quarante dernières années, écrit en 2019 : « Pourquoi se priver de la joie de retrouver nos vieux manuels des années 1980 ? Les plus anciens d’entre nous gagneront du temps : ils pourront ressortir leurs cours tels quels. »

LA DERNIÈRE CLASSE

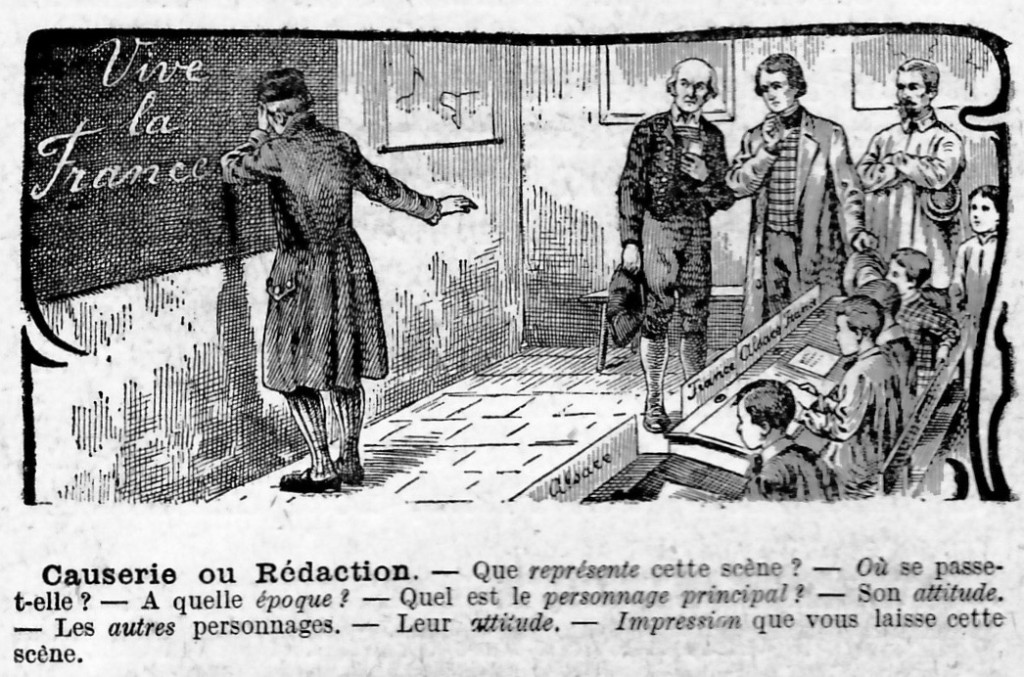

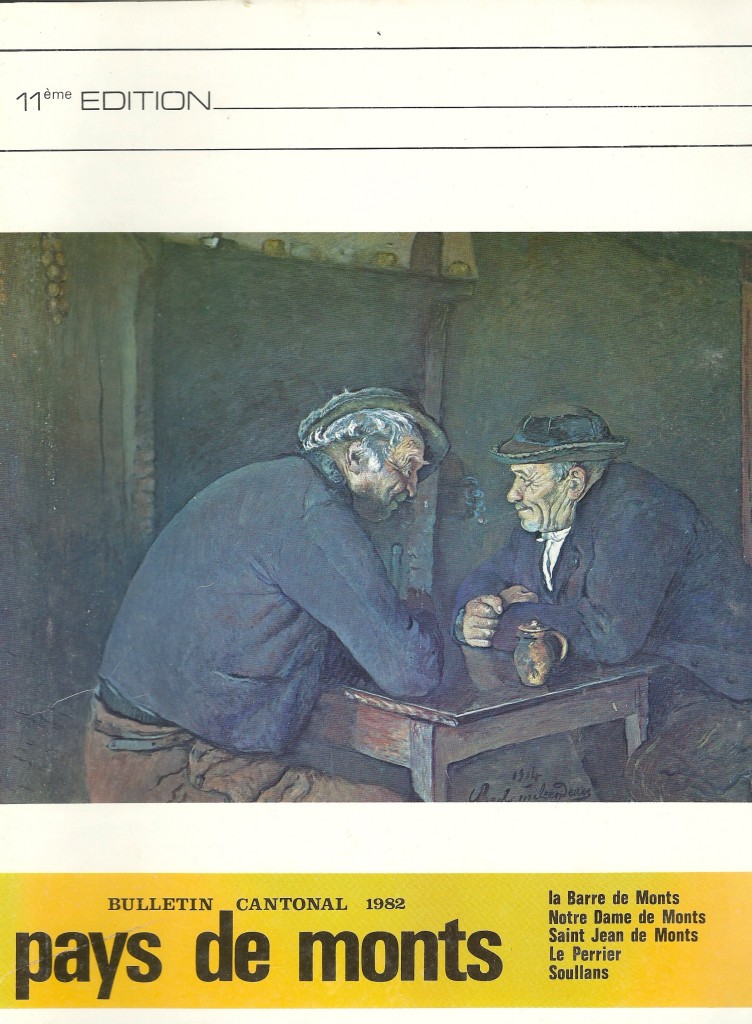

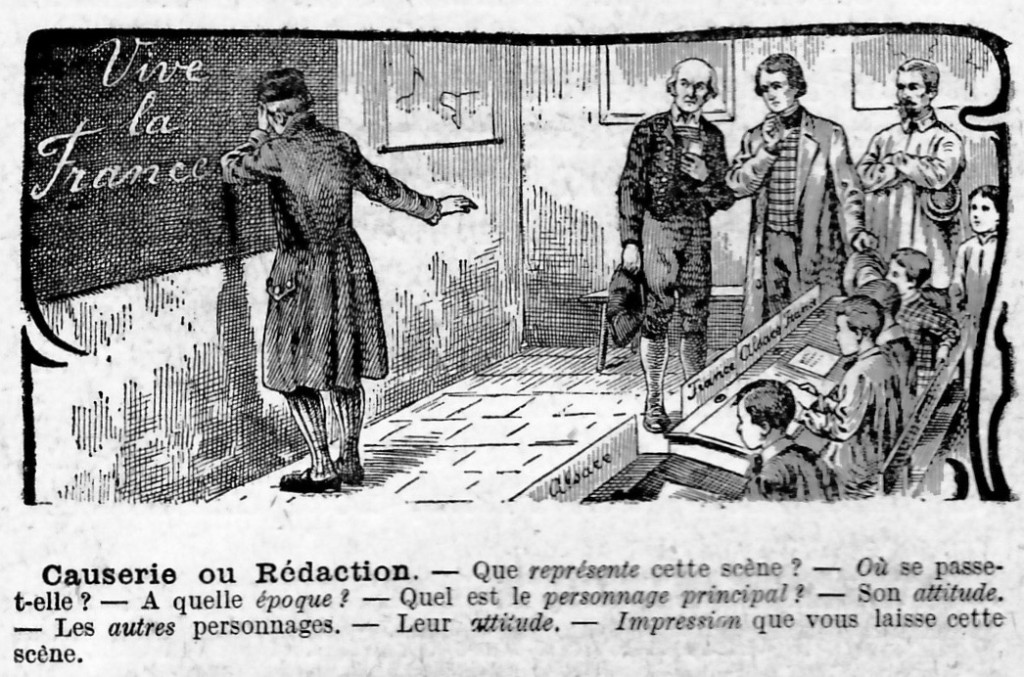

« Mes enfants, c’est la dernière fois que je vous fais la classe. L’ordre est venu de Berlin de ne plus enseigner que l’allemand dans les écoles de l’Alsace et de la Lorraine… Le nouveau maître arrive demain. Aujourd’hui, c’est votre dernière leçon de français. » (7)

La dernière classe. « Alors il se tourna vers le tableau, prit un morceau de craie, et en appuyant de toutes ses forces, il écrivit aussi gros qu’il put « Vive la France ! ». « La Dernière classe. Récit d’un petit Alsacien » d’Alphonse DAUDET, in Contes du Lundi. Extrait de La Vie littéraire à l’École, Cours élémentaire, de E. HULEUX, 1915, p. 237. Collection CAD.

L’illustration et le texte sont extraits d’un manuel scolaire La vie littéraire à l’École, Cours élémentaire de E. HULEUX publié en 1915. Ils reproduisent le texte d’ Alphonse DAUDET « La Dernière classe » publié dans ses Contes du Lundi en 1873. (8) Il s’agit d’un épisode qui demeure émouvant pour les Alsaciens et les Lorrains, ici dramatisé, sur les effets de l’annexion par la Prusse en 1870. L’histoire rappelle qu’en matière d’école, on n’enseigne pas ce que l’on a envie d’enseigner, et on n’étudie pas ce qu’on a envie d’étudier. Le titre de la nouvelle est-il porteur d’une obsolescence programmée de l’école, autrement dit, qu’elle est porteuse de sa propre fin ? Une fin de la langue choisie, une fin de l’identité vécue. Le pouvoir politique, ici représenté par une armée d’occupation, commande ce qui doit être enseigné, et par qui.

CONCLUSION

Qu’appelle-t-on un « programme d’enseignement » ? Le Conseil supérieur des programmes du ministère de l’Éducation nationale a élaboré en 2014 une Charte des programmes. Il donne la définition suivante : « On appelle « programme », aux termes de la présente charte, toute prescription qui définit ce qui doit être enseigné dans les écoles et établissements publics et privés sous contrat.

Les programmes d’enseignement définissent une norme nationale qui est à ce titre la référence centrale de l’éducation et la garantie d’une ambition et d’une culture communes. » (9)

« Ambition et culture communes » sont ici étonnamment liées : « Culture de l’ambition » ou bien « Ambition de la culture » ? On le voit, les programmes d’enseignement posent un problème d’ordre épistémique, c’est-à-dire qu’ils concernent ce que l’on désigne en grec comme l’épistémé, la science, la connaissance en général.

C’est ainsi que Michel FOUCAULT désignait dans Les Mots et les choses l’ensemble des catégories linguistiques qui servent à appréhender la culture et le savoir d’une époque. (10)

C’est ainsi que se définit une perspective épistémique qui considère le point de vue de l’acquisition et de la formation des connaissances (11), « en particulier dans le domaine de la psychologie de l’enfant. » est-il précisé par la définition.

Stanislas KOWALSKI écrivait en 2018 : « On a tout demandé aux programmes scolaires : le patriotisme, la paix sociale, la croissance économique ou l’égalité des sexes. Et on n’en est jamais satisfait. » (12)

Les programmes sont des symptômes politiques de demandes sociales contradictoires. Au moment où ils sont attirés par les chants de l’hybridité, ceux qui organisent leur réforme refusent de reconnaître qu’ils sont attirés par un tropisme qui modifie la nature originelle des disciplines annoncées comme étant enseignées.

L’opération qui consiste à poser « la géographie + l’histoire + la géopolitique + les sciences politiques » constitue tout autre chose qu’une addition puisqu’elle produit un objet nouveau, qui a pour fondement que chacun des composants, du fait même d’être mélangé à d’autres, a changé de nature. La géographie mêlée à la géopolitique n’est plus tout à fait de la géographie, mais « presque », et réciproquement. De même pour l’histoire et les sciences politiques. On ne sait plus très bien à quoi on a affaire, c’est-à-dire quelles sont les objets de cette nouvelle discipline, quels en sont les concepts, quels en sont les théoriciens. A moins que cette errance soit précisément la marque de fabrique d’une indéfinissable « problématique ». Dans ce cas, tout serait plus clair d’en faire l’aveu.

Il n’existe pas, à notre connaissance et en l’état présent, de réflexion épistémique qui ait précédé ces nouveaux programmes. Ceux ci ne sauraient se satisfaire de la sympathique et confuse devise qui serait « De tout, un peu ». Quels en sont les nouveaux objets? Quels en sont les concepts constitutifs ? Quels en sont les fondements théoriques ? Quelles en sont les implications, que ce soit dans le cadre particulier de l’enseignement scolaire et de la recherche universitaire, ou dans le cadre a priori extérieur à toute école, des « connaissances circulantes » qui fondent au travers de ses générations successives, le savoir commun d’une société.

Autant de questions préalables qui n’ont pas été posées par le Comité national des programmes. Autant de non-dits et de silences qui nuisent à la visibilité de cette nouvelle Res educatio : elle interroge l’avenir incertain des constructions poly-disciplinaires, mouvantes et évolutives, qui doivent être enseignées et faire l’objet de notations et d’épreuves d’examen, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants.

Bernard MÉRIGOT

Prochain article :

Comment se repérer dans le Thème n°1 : « De nouveaux espaces de conquête ». Programme de classe Terminale 2019 d’histoire géographie, géopolitique et sciences politiques.

RÉFÉRENCES DE L’ARTICLE

1. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, « Programme de l’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de la classe terminale de la voie générale, arrêté du 19-7-2019, J.O. du 23-7-2019 (NOR MENE1921254A) ». https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/18/0/spe254_annexe_1159180.pdf

2. MURATI Coralie, « L’écriture des programmes scolaires et ses enjeux en France. L’exemple des sciences économiques et sociales », Les dossiers des sciences de l’éducation, n°29, 2013. http://dse.revues.org/153

3. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, « Communiqué du Conseil supérieur des programmes (« Le prédicat » ) », 23 janvier 2017. https://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/78/7/Communique_du_CSP_sur_le_predicat_701787.pdf

Les 6 « Thèmes » de l’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de terminale générale sont regroupés sous le titre « Analyser les grands enjeux du monde contemporain » :

- Thème 1. De nouveaux espaces de conquête

- Thème 2. Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de résolution

- Thème 3. Histoire et mémoires

- Thème 4. Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques

- Thème 5. L’environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire

- Thème 6. L’enjeu de la connaissance

4. SELIM Monique, Anthropologie globale du présent, Paris, L’Harmattan, 2019, 260 p. ISBN 978-2-343-17467-9

5. AYOUCH Thamy, Psychanalyse et hybridité. Genre, colonialité, subjectivations, Presses universitaires de Louvain, 2018, 222 p.

AYOUCH Thany, « L’hybride, le psychique et le social : pour une psychanalyse mineure », K. Revue trans-européenne de philosophie et arts, n°1, 2/2018, p. 106-123.

6. DE COCQ Laurence, « Haro sur les sciences sociales au lycée, ça continue », 16 juillet 2019, Médiapart, https://blogs.mediapart.fr/edition/aggiornamento-histoire-geo/article/160719/haro-sur-les-sciences-sociales-au-lycee-ca-continue

7. HULEUX E., La Vie littéraire à l’École, Cours élémentaire, Publications Paris, Alcide Picard, 1915, p. 237. Nombreuses rééditions. (3e édition en 1900).

8. DAUDET Alphonse, « La Dernière classe », Contes du Lundi, 1873.

9. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE / CONSEIL SUPÉRIEUR DES PROGRAMMES, « Charte des programmes, Charte relative à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des programmes d’enseignement ainsi qu’aux modalités d’évaluation des élèves dans l’enseignement scolaire », Non daté, 13 p. https://cache.media.education.gouv.fr/file/04_Avril/37/5/charte_programme_csp_312375.pdf

Remarque. Les pdf de très nombreux documents publics mis en ligne par des institutions officielles ne comportent aucune date, ce qui empêche d’identifier de façon certaine leur année de publication. C’est le cas pour le présent document.

10. FOUCAULT Michel, Les Mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 219.

11. Traité de sociologie, Tome 2, 1968, p. 244.

12. KOWALSKI Stanislas, « De bons programmes scolaires ? », L’Aigle dolent, 25 mai 2018, http://egomet.sanqualis.com/de-bons-programmes-scolaires. Article initialement publié sur Contrepoints.

LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS

-

Les livres soutiennent le monde. Un ange retient le monde et s’appuie sur deux livres. On se demandera de quels livres il peut s’agir. Ce qui est certain, c’est que le monde repose en partie sur les livres, c’est-à-dire sur la connaissance. Sculpture, École militaire, Paris, 4 juillet 2017. © Photographie Bernard Mérigot.

-

Abrogation de programmes d’enseignement de la classe terminale des voies générale et technologique, Bulletin officiel de l’Éducation nationale (BOEN), Arrêté du 19 juillet 2019, J.O. du 23 juillet 2019. n°8, 25 juillet 2019.

-

Les nouveaux programmes d’enseignement de spécialité des classes terminales (2019) : une latte pour l’histoire, une latte pour la géographie, une latte pour la géopolitique, une latte pour les sciences politiques… 16 août 2019. © Photographie Bernard Mérigot.

-

La palette des nouveaux programmes d’enseignement de spécialité des classes terminales 2019 : une latte pour l’histoire, une latte pour la géographie, une latte pour la géopolitique, une latte pour les sciences politiques… 16 août 2019.

© Photographie Bernard Mérigot.

-

La dernière classe. « Alors il se tourna vers le tableau, prit un morceau de craie, et en appuyant de toutes ses forces, il écrivit aussi gros qu’il put « Vive la France ! ». « La Dernière classe. Récit d’un petit Alsacien » d’Alphonse DAUDET, in Contes du Lundi. Extrait de La Vie littéraire à l’École, Cours élémentaire, de E. HULEUX, 1915, p. 237. Collection CAD.

La Lettre du lundi de Mieux Aborder l’Avenir

n°366, lundi 19 août 2019

COMMENTAIRE du 27 octobre 2019

Pour une histoire de l’enseignement des disciplines scolaires

La constitution officielle en France en 2019 de la discipline nouvelle d’enseignement secondaire de l’ « Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques » amène à s’interroger sur une série de questions fondamentales auxquelles on accorde généralement peu d’attention :

- Comment chaque science sociale existante aujourd’hui s’est-elle constituée comme matière d’enseignement ?

- Comment celle-ci évolue-t-elle par rapport aux autres disciplines ?

- Comment les échanges entre les pays se font-ils ?

Ces questions sont toute liées pour chacune à celle de leur propre constitution comme science, aux différentes étapes qu’elle ont franchies, aux contributions que tel ou tel auteur leur a apportées, aux reconnaissances populaires, médiatiques, ou académiques, qu’elles ont reçues. En un mot, quelle est la place qu’elles ont occupée et occupent dans le « marché », publications et des idées et des institutions ?

A ce sujet, la lecture de la publication des cours données par Emmanuel KANT entre 1759 et 1796 dans le recueil intitulé Géographie est éclairante.

KANT Emmanuel, Géographie, Aubier, 1999, 396 p. Traduit de l’allemand par Michèle Cohen-Halimi, Max Marcuzzi et Valérie Seroussi. Préface de Max Marcuzzi, p. 9-55.

Cet aspect n’a pas échappé à Robert MAGGIORI qui notait dans un de ses article publié à ce moment de la publication en 1999 de la première traduction en français de l’édition allemande de 1802.

« Le «cours» permet donc de voir comment la géographie se constitue en science et matière d’enseignement, et d’en retrouver l’histoire, puisque Kant, optant pour la synthèse, y reprend aussi bien, venue d’Eratosthène, de Ptolémée ou de Varenius, la tradition d’une géographie topographique, chorographique (description d’une région), orographique (description de montagnes) et hydrographique, d’où l’homme est substantiellement absent, que la tradition, marquée par Strabon, d’une géographie qui, orientée vers l’éthique, la politique ou l’anthropologie, veut décrire la réalité humaine. »

MAGGIORI Robert, « L’impératif géographique », Libération, 11 février 1999. https://next.liberation.fr/livres/1999/02/11/l-imperatif-geographique-pendant-des-annees-emmanuel-kant-dispense-aussi-des-cours-de-geographie-il-_264731

Il nous faudra revenir sur le problème central de tout acte d’enseignement, à savoir « ce que l’on dit qui est » et « ce qui est ». Comment lire et entendre des notations faites par Emmanuel KANT dans son cours Géographie comme celles-ci :

- au Congo, certains oiseaux sont capables d’ « articuler de façon fort distincte le nom de Jésus Christ »,

- les habitants de la Sierra Leone ne sont pas totalement noirs, mais « ils sentent très mauvais »,

- les Javanais sont « voleurs, provocateurs et serviles »,

- les Tatares du Daghestan, « les plus laids de tous », sont des « bandits invétérés »,

- les Lapons ont « un menton pointu et sont aussi fainéants que lâches »,

- les Hottentots, pudiques et hospitaliers par ailleurs, sont très sales, « on les sent de loin » et qu’ils « enduisent leurs nouveau-nés de bouse de vache et les exposent au soleil »,

- l’humanité « atteint sa plus grande perfection avec la race des Blancs ».

Premier degré ? Second degré ? Certains auteurs ont noté que de tels propos possédaient un aspect « embarrassant ». Pour notre part, nous nous interrogerons ici de savoir à quel degré les exemples utilisés par une science sociale enseignée doivent-être entendus. Nous retiendrons qu’Emmanuel KANT dit que des témoignages et des auteurs ont dit.

Deux questions demeurent : Quelle est l’intention de l’enseignant ? Quelle est la « marge critique » de l’enseigné ?

COMMENTAIRE du 19 décembre 2019

Le « choix vertical » des programmes scolaires

Dans un article consacré au « plaisir de lire » figurant dans les programmes du baccalauréat de français, Claude POISSENOT, enseignant à l’IUT de Nancy et chercheur au Centre de recherche sur les Médiations (CREM) de l’Université de Lorraine, évoque la notion d’ « élève idéal » comme destinataire des programmes scolaires. Pour lui, les programmes pratiquent un « choix vertical ».

Celui-ci repose sur une double conception :

- conception de l’enseignant, comme sujet-acteur docile, capable d’intégrer immédiatement toutes les nouveautés,

- conception de l’élève comme réceptacle de programmes dont ils sont les destinataires en tant que sujets-opérateurs.

On attribue le contenu des programmes scolaires aux ministres de l’éducation qui les présentent au cours d’innombrables conférences de presse. Il s’agit d’une fiction.

Chaque programme est la représentation sociale de ses concepteurs, de leur culture du moment, de leur qualité d’expression… Ils sont d’abord et avant tout révélateurs de ceux qui les rédigent, de leur formation, de leurs parcours professionnels, avec leurs présupposés, leurs sur-investissements, et leurs lacunes aussi.

Chaque texte de programme scolaire devrait être considéré par les enseignants – et par les citoyens – comme une « copie » rédigée par un groupe d’élèves et faire l’objet d’une correction et d’une notation attribuée au « Comité des programmes » qui les signent et aux inspecteurs généraux qui en sont la cheville ouvrière cachée.

POISSENOT Claude, « Débat : Le plaisir de lire, au programme du bac de français ? », The Conversation, 18 décembre 2019. https://theconversation.com/debat-le-plaisir-de-lire-au-programme-du-bac-de-francais-129031?

Comment enseigner la géopolitique au lycée ?

Conférence organisée le 22 janvier 2020 par l’Institut libre d’étude des Relations internationales (ILERI) à Paris.

COMMENTAIRE du 15 janvier 2020

Comment enseigner la géopolitique au lycée ?

« Afin d’aborder la réforme du baccalauréat qui a introduit à la rentrée 2019-2020 la nouvelle matière « Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques » en Première et Terminale, l’Institut libre d’étude des relations internationales (ILERI) a le plaisir de vous convier à une conférence autour de l’enseignement de la géopolitique au lycée, le mercredi 22 janvier à 18h au sein de notre campus de Paris La Défense. La conférence sera suivie d’un cocktail. »

Intervenants

- Hugo BILLARD, Professeur d’histoire géographie et géopolitique en classes préparatoires ECS, au lycée Saint-Michel-de-Picpus. Co-auteur du manuel Histoire-Géo, Géopolitique, Sciences Politiques, classes de 1ère (Hatier).

- Alain JOYEUX, Professeur de chaire supérieure en géopolitique pour les classes préparatoires économiques et commerciales. Président de l’APHEC (Association des Professeurs de Classes Préparatoires au Haut Enseignement Commercial).

- Gildas LEPRINCE, alias Mister Geopolitix, Youtubeur, vulgarisateur géopolitique.

- Mikaa MERED, Professeur à l’ILERI, spécialiste de la géopolitique des pôles, co-auteur du manuel Histoire-Géographie, Géopolitique, Sciences Politiques, de 1ère (Hatier).

RÉFÉRENCES DU COMMENTAIRE

« Comment enseigner la géopolitique au lycée ? » Conférence, mercredi 22 janvier 2020, Institut libre d’étude des relations internationales (ILERI), 20 Bis Jardins Boieldieu, 92071 Paris La Défense. Carton d’invitation recto verso format 21 x 14,8 cm. http://www.ileri.fr/enseigner-geopolitique-lycee-conference/

L’Institut libre d’étude des relations internationales (ILERI) est un établissement d’enseignement supérieur privé français fondé en 1948 par René CASSIN.

COMMENTAIRE du 18 juillet 2021

Ne pas faire fi des sciences sociales

« Le nouveau programme d’histoire des Classes terminales pose des problèmes difficiles. Il se présente comme une explication du monde actuel tel qu’on peut le comprendre aux lumières multiples d’une histoire qui ne fait fi d’aucune des sciences sociales voisines : géographie, démographie, économie, sociologie, anthropologie, psychologie… », p. 3.

- BAILLE S., BRAUDEL F., PHILIPPE R, Le Monde actuel. Histoire et civilisations. Classes terminales. Propédeutique. Classes préparatoires aux Grandes écoles, Librairie Eugène Belin, 1963.

Territoires et Démocratie numérique locale (TDNL) est un media numérique mis en ligne sur le site http://savigny-avenir.info.

ISSN 2261-1819 BNF. Dépôt légal du numérique

Le site est supporté par une structure associative et collaborative, indépendante, sans publicités et sans but lucratif, le Groupe Mieux Aborder L’Avenir (MALA). Vous pouvez nous aider par vos dons.

Tous les articles en ligne sont consultables gratuitement dans leur totalité. Un article peut être reproduit à la condition de citer sa provenance et en faisant figurer son lien http://.

Référence du présent article : http://www.savigny-avenir.fr/2019/08/19/comment-aborder-la-specialite-histoire-geographie-geopolitique-et-sciences-politiques-les-nouveaux-programmes-2019-des-classes-terminales-des-lycees/