LA LETTRE DU LUNDI DE MIEUX ABORDER L’AVENIR, n°406, lundi 25 mai 2020

« Plus jamais de dépendance aux marchés internationaux ». Voila un exemple de la pensée post-Covid-19 que l’on peut lire en ce jour du 18 mai 2020 sur un des panneaux apposés sur la clôture d’un pavillon de la banlieue parisienne dans l’Essonne, département à ce jour classé en zone rouge par le ministère de la Santé. Cette pensée post-Covid-19 est visible par tous les passants qui empruntent l’espace public de l’avenue où elle est installée. Elle fait partie d’un triptyque qui compose un poème pour « le Jour d’après » : elle serait à la fois une manifestation liée à l’actualité du confinement du Covid-19, et l’expression d’une analyse du monde qui était «déjà-là» bien avant la crise et qui en confirme la pertinence. Une question se pose : a partir de quoi se construit socialement, politiquement, psychologiquement, culturellement « les jours d’après » dans une différence d’avec « les jours d’avant » ?

« Plus jamais la dépendance aux marchés internationaux. Relocalisons pour le jour ».

Panneau dessiné par des enfants apposé sur la clôture d’un pavillon avenue de Savigny, à Juvisy-sur-Orge (Essonne), 18 mai 2020.

© Photographie Bernard Mérigot / CAD.

55 JOURS A PENSER « HORS DU MONDE »

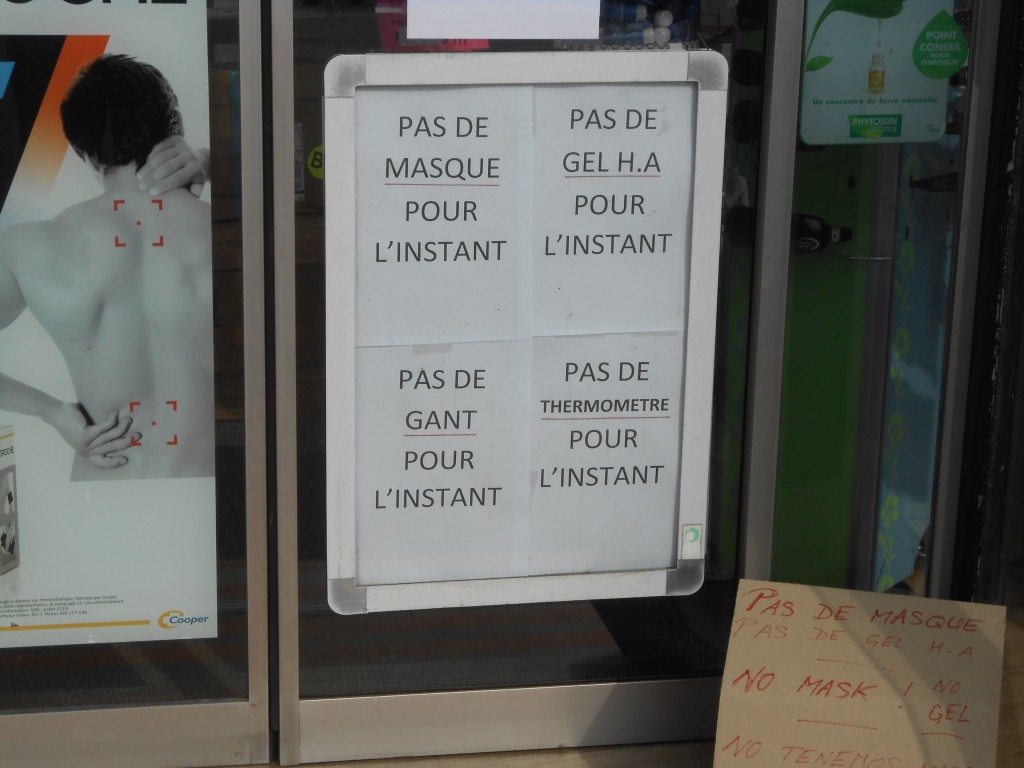

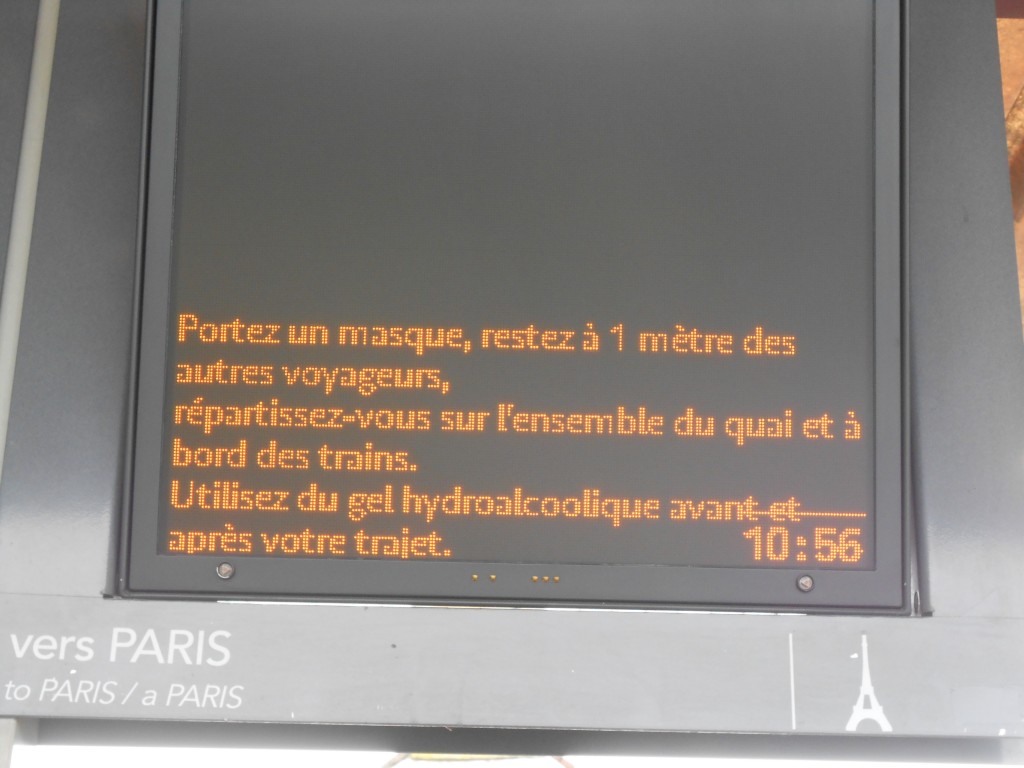

Les françaises et les françaises ont été confinés, depuis le mardi 17 mars 2020 (deux jours après le premier tour des élections municipales), et jusqu’au 11 mai, soit pendant 8 semaines, c’est à dire 55 jours exactement. « Restez chez vous » était le slogan relayé par l’État, le gouvernement, les services publics et les acteurs économiques. Ce retrait du monde quotidien, cette vie sanitaire et médicalisée (Pourvu que les services des urgences des hôpitaux ne soient pas saturés…) ont été ponctués par de nouveaux rites imposés, portant des noms magiques : « masques respiratoires », « gel hydro-alcoolique », « gestes-barrières », « distanciation sociale », « tests médicaux », « prise de température corporelle » …

S’y s’ajoute le mystérieux, fantasmatique, inquiétant et inefficace projet de «traking» , ce traçage des citoyens malades ou suspects de maladie, à l’aide de leurs propres téléphone portables, dispositif que n’auraient pas reniés H.G.WELLS, Aldous HUXLEY, George ORWELL, ou Terry GILLIAN. (1) Aucun régime dictatorial, passé ou présent, ne pouvait prévoir qu’un tel dispositif permettant de contrôler la totalité des faits et gestes des habitants d’un état, trouverait si vite sa solution technique. Il ne pouvait pas imaginer que la saisi, l’enregistrement et la conservation d’une telle masse de données trouverait une justification aussi convainquante (« lutter contre la propagation du virus ») qui s’imposerait d’une façon évidente – imparable – aux consciences individuelles. La « guerre » du président de la République Emmanuel MACRON contre le Coronavirus Covid-19 est une raison justifiante absolue.

Cette expérience des mois de mars-avril-mai 2020, portant sur les corps et sur les esprits a révélé des idées nouvelles, a modifié des idées existantes, a conduit à abandonner des idées anciennes. Le monde mental d’après n’est plus juxtaposable au monde mental d’avant, et plus personne – quoique certains laissent paraître – ne pense le destin de l’homme et celui de la nature de la même façon après trois mois. Ce qui est le propre de toute expérience collective. Car comment répondre à cette injonction contradictoire, mot d’ordre à la fois existentiel et métaphysique « Ne pas attraper le virus, ne pas le transmettre » ? Double résolution, utilitariste et généreuse, la plupart de temps irréalisable, faute de moyens. Et doublement angoissante : chacun peut être à la fois, ou tour à tour, contaminé et contaminant.

LE CORONAVIRUS-19 : EN MÊME TEMPS, MALADIE ET REMÈDE

La crise a révélé la relation paradoxale que la France, comme d’autres pays, entretient avec la Chine.

- La Chine lieu d’émergence de nouveaux virus du fait de ses conditions de «consommation» d’animaux sauvages (pangolin) aussi bien que domestiques (porc, poulets…),

- La Chine puissance émergente en mesure de contrôler des pandémies par ses publications d’articles scientifiques dans les revues internationales, par la vente au reste du monde de masques et d’antiviraux, produits rapidement et très grande quantité, par l’existence de centres de recherche sur les virus à la pointe de la modernité. La Chine possède aujourd’hui une expertise mondiale émergente dans le domaine épidémiologique, expertise reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

La France a découvert qu’elle était dépendante, pour ses masques et ses médicaments, de chaînes de fabrication délocalisées en Chine pour en réduire les coûts, et ce au moment même où des scientifiques alertaient l’opinion, sur l’émergence de nouveaux pathogènes due aux transformations de la nature par les humains. C’est le propos de notre poème de rue.

POÈME POUR LES JOURS D’APRÈS

I

Plus jamais la pollution

Plus de coccinelles

Moins de poubelles

Pour le jour d’après.

II

Les rosiers plus forts

que les multinationales

GAFAM. Black Rock

Plus jamais.

III

Plus jamais la dépendance

aux marchés internationaux.

Relocalisons.

Pour toujours.

18 mai 2020

Juvisy-sur-Orge

Pollution, multinationales, relocalisation. Poème pour le Jour d’après. Un triptique de la pensée post-Covid-19. Trois panneaux dessinées par des enfants, 18 mai 2020. © Photographie Bernard Mérigot/CAD

LA MONDIALISATION EST

RESPONSABLE DES PANDÉMIES

Pour Frédéric KERK, la mondialisation est responsable des pandémies. Il écrit :

« chaque fois que se produit une avancée de la mondialisation, c’est-à-dire une extension de formes standardisées de commerce à l’égard d’un plus grand nombre de sociétés humaines, celle-ci s’accompagne d’une pandémie qui en constitue comme la face sombre, ou encore, la part maudite de l’économie généralisée. » (2)

On a tendance à oublier la liste des principales épidémies et pandémies qui ont atteint le monde depuis le début du XXe siècle.

Principales épidémies du XXe siècle

- 1918. Grippe espagnole

- 1957. Grippe asiatique

- 1968. Grippe de Hong Kong

- 1976. Ebola (issu des chauves-souris d’Afrique centrale)

- 1981. Sida (issu des singes d’Afrique centrale)

- 1996. ESB ou vache folle (issue des bovins de Grande-Bretagne)

- 1997. Grippe aviaire H5N1 (issue des oiseaux du sud de la Chine)

- 2003. Sras (issu des chauves-souris et des civettes du sud de la Chine)

- 2012. Mers-CoV (issu des chameaux d’Arabie Saoudite)

- 2013. Grippe aviaire H7N9 (Chine)

- 2016. Zika (issu des moustiques en Polynésie française et au Brésil)

- 2010-2020. Covid-19 (Wuhan, Chine)

Chaque épidémie a un sens. Elle est à la fois produite et productrice, effet et cause. La grippe de 1918 a marqué la fin de la Première Guerre mondiale et a constitué pour tout le XXe siècle un profond traumatisme. La crise du SRAS en 2003 a ouvert le XXIe siècle en montrant la dépendance de l’économie mondiale à l’égard de la Chine, en annonçant la crise mondiale que nous traversons. Le paradoxe n’est pas médical. Il est politique. Il relève des décisions des États, des gouvernements, des administrations, des services publics.

LA NATURE SE VENGE-T-ELLE ?

Peut-on dire que « la nature se venge » ? La question traduit de façon frappante pour le grand public une pensée scientifique : à chaque fois que les humains inventent une arme pour contrôler les maladies infectieuses, les mécanismes de mutation et de sélection qui gouvernent la nature répondent par une nouvelle maladie émergence virale ou bactérienne. Cela ne signifie pas que la nature se venge. Elle n’est pas une entité dotée d’intention, mais elle signifie que les animaux envoient aux humains des signaux d’alerte sur les perturbations subies par leur environnement.

On doit prendre conscience que les nations occidentales ne sont pas les mieux « outillées » pour construire culturellement la pensée de l’après-Covid-19. Frédéric KECK souligne ceci : « Il me semble que la philosophie chinoise, avec son attention aux mutations dans les cycles de la nature, est la mieux à même de nous faire comprendre cette alternance étrange et épuisante d’accélérations et de ralentissements de façon à repenser notre relation à la nature. »

TOUS LES PORTEURS DE VIRUS SONT DES ENNEMIS

La crise du Covid-19 peut-elle justifier l’exploitation légale de données personnelles sous le prétexte de « lutter contre la propagation du virus » ? Il ne faut pas se cacher que toute intrusion dans la vie privée (Qui rencontre qui ? Quand ? Où ? …) constitue une sorte de cheval de Troie à l’égard des libertés individuelles qui est appelé à demeurer après la crise, sommeiller dans la discrétion et l’indifférence sociale, pour être un jour réveillé , et ressurgir demain pour des fins sans aucun rapport avec la lutte sanitaire initiale.

Le coronavirus Covid-19 a plongé le monde dans une crise. En France, l’État, le Gouvernement, les administrations et les services publics ne sont pas parvenus à soigner tous les malades. Il leur a été plus facile d’apporter des réponses de nature sécuritaire, en contrôlant les corps et les esprits. Elles ont été présentées comme des mesures efficaces pour combattre la propagation du virus.

Profitant de l’état de sidération et de peur générale, ils ont tenté de développer des dispositifs comme les drones, la télésurveillance, la reconnaissance faciale, la collecte de données personnelles… en les confiant à des opérateurs de télécommunication ou des plateformes numériques commerciales. « Les projets de backtracking constituent des solutions dont l’efficacité reste extrêmement questionnable. Ils sont en résonance avec la tendance de généralisation de la surveillance de la société ». (3)

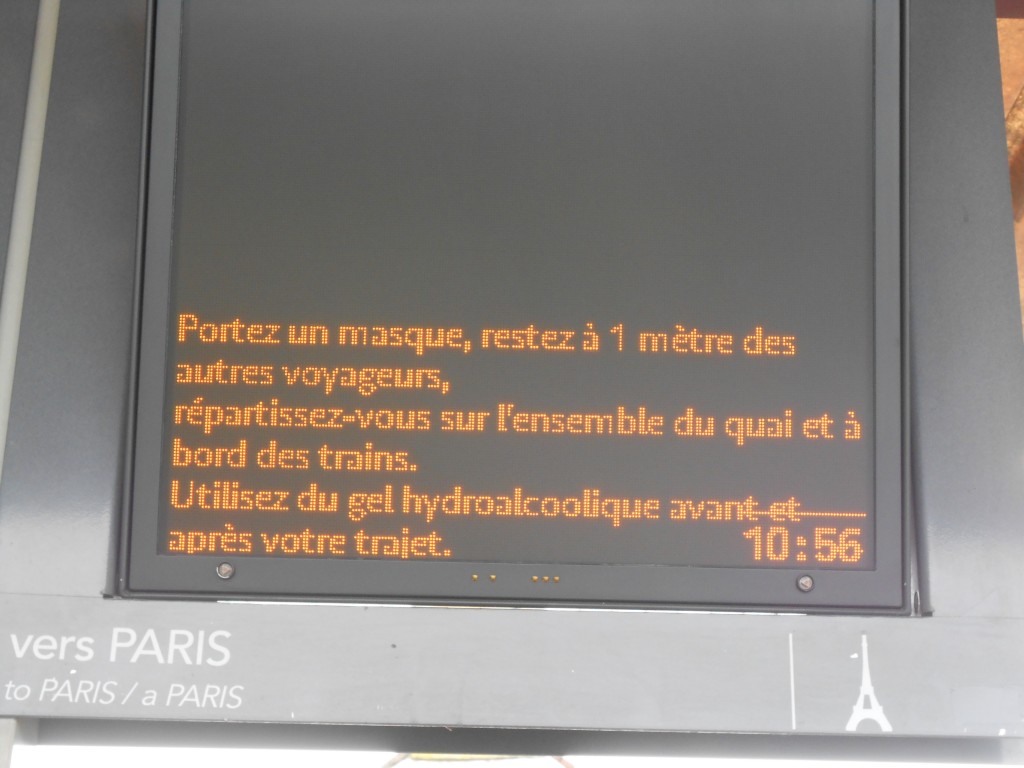

« Portez un masque, restez à un mètre des autres voyageurs. Répartissez-vous sur l’ensemble du quai et à bord des trains. Utilisez du gel hydroalcoolique avant et après votre trajet ».

Message sur les écrans de la SNCF RER C / Transilien en Gare de Savigny-sur-Orge, 10 mai 2020, 10 H 56.

© Photographie de Bernard Mérigot / CAD.

SÉCURITÉ SANITAIRE

OU PEUR SANITAIRE ?

Pour Giorgio AGAMBEN, « l’usage stratégique de la sécurité sanitaire amène des réponses globales qui entament la souveraineté démocratique. La biosécurité trace une voie qui impose le règne de la transparence absolue : celle d’une société de contrôle généralisé dans laquelle la connexion virtuelle se substitue au lien sensible, chaque existence s’éloignant de son destin humain ». (4)

La pandémie du Covid-19 a fait entrer le Monde dans un processus dans lequel une sécurité sanitaire (qui demeurait jusque-là une préoccupation secondaire des États), prend la forme d’une peur sanitaire. Dès lors, celle-ci constitue l’argument unique et convainquant qui permet de gouverner en s’affranchissant du droit existant. Giorgio AGAMBEN rappelle l’analyse de Patrick ZYLBERMAN publiée en 2013 dans son livre Tempêtes microbiennes.

Il résulte de ces travaux qui se croisent, plusieurs constatations relatives à la gestion politique des crises sanitaires :

1. la construction, sur la base d’un risque possible, d’un scénario fictif, constatation d’autant plus indiscutable que le destin de la pandémie est incertain,

2. la présentation des données sur la maladie qui permet une double acceptation sociale : d’une part de gouverner en situation extrême, d’autre part de le faire en dérogeant aux règles de droit existantes,

3. l’adoption de la logique du pire comme constituant le régime évident et légitime de la rationalité politique,

4. l’organisation « intégrale » du corps des citoyens de façon à renforcer l’adhésion maximale aux institutions de gouvernement, en produisant un « civisme superlatif » : les obligations « imposées » deviennent des preuves d’altruisme.

5. le remplacement du droit à la santé (health safety) des citoyens par une obligation à la santé (biosecurity), transférant la responsabilité juridique de la propagation au citoyen. Le malade est responsable de sa maladie. Il lui est reproché de ne pas avoir respecté pour lui-même les règles édictées pour les autres.

CONCLUSION

Qu’est-ce qui peut nous permettre de distinguer les « jours d’après » des « jours d’avant » ? La difficulté tient au fait que nous sommes ici dans un monde de formules pré-pensées, de lieux communs journalistiques, et de « commentaires qui commentent des commentaires », rallongeant à l’infini la liste des messages qui s’enregistrent à la suite les uns des autres, que ce soit sur Facebook, Twitter ou d’autres réseaux sociaux : tout commentaire est toujours suivi par un commentaire.

Cette situation brouille la part d’authenticité qui est porteuse à la fois d’optimisme et de pessimisme. Espérances pour que des choses changent. Fatalismes de les voir se perpétuer à l’identique, répétant les mêmes relations subies par les hommes et des femmes dans les domaines aussi variés de ceux de la santé (saturation des urgences), du commerce (désertification des centre villes), des échanges internationaux (productions le plus loin possible et le moins cher possible), de l’économie mondiale (recherche du maximum de profits dans le temps le plus court), du travail (précarisation des salariés, livreurs à domicile à vélo devenus des auto-entrepreneurs), de la nature (la biodiversité diminue chaque jour), de l’environnement (toujours de nouvelles pollutions), du climat (augmentation des rejets de CO2) …

- « Le jour d’après ne sera pas le jour d’avant » déclare Emmanuel MACRON, président de la République lors de son allocution radio télévisée du lundi 16 mars 2020 annonçant le confinement.

- « On se rassure ou l’on se fait peur en prophétisant que « rien ne changera vraiment » ou alors « en pire », écrit un collectif dans un manifeste « Agir contre la réintoxication du monde » rassemblant écologistes, zadistes et syndicalistes appelant à « bifurquer » le 17 juin 2020. (5)

Qui souhaite que l’après soit différent de l’avant ? Les états, les gouvernements et les administrations, les acteurs économiques … le souhaitent-ils vraiment ? Des jours d’après ne peuvent que résulter d’une construction participative et citoyenne.

Les expressions citoyennes spontanées, sous la forme de mots d’ordre militants, ne sont pas si répandus. Ces dessins d’enfant, affichés dans l’espace privé pour être vus depuis l’espace public, expriment une pensée qui n’est en aucun cas enfantine. Elle est pleinement adulte.

Les réflexions se multiplient. Le Centre de Recherche et d’Action Sociales (CERAS) pour sa part, publie en date du 14 mai 2020, une prise de position « en temps de crise de Covid-19 ». Il y évoque quelques « bonnes idées » pour la suite du Covid-19, comme « la remise en cause des dogmes budgétaires que l’on nous a présenté comme figés à jamais » ainsi que « le constat des méfaits d’une mondialisation dérégulée ». (6) La question est ici de savoir où l’on place la limite de remise en cause des jours d’avant, et quelles règles on fixe pour les jours d’après. Nous voyons bien que la question de la régulation de la mondialisation est pleine de bonnes intentions. Elle se heurte au cynisme économique. La mondialisation peut-elle être régulée que par la loi du profit maximum immédiat (PMI) ? Et par qui ? Les réponses résulteront de combats globaux qui sont attendus.

Pour être complet, il faut mentionner que le même texte, lance un appel à « rejoindre les mouvements de la société civile et de l’altermondialisme ». Faisant la distinction entre les « les gestes symboliques » qui sont importants, mais sont devenus insuffisants, et les « actes forts », à la fois personnels mais aussi collectifs dont on a besoin, il évoque que les premiers jours du déconfinement sont un moment favorable pour décider « de changer de banque, de se (et de demander désinvestir des énergies fossiles, de passer à l’énergie renouvelable, de choisir une destination plus proche pour ses prochaines vacances, de s’engager dans une association de solidarité, de partager son salaire, d’interroger les finalités de son travail…). Autant de gestes qui se situent en aval de la mondialisation et qui pour avoir une portée devraient être généralisés pour avoir un effet en amont.

« Les jours d’après» sont déjà pré-pensés et pré-agis. Peuvent-ils alors constituer pleinement des pensées ou bien des actions ? Quelles libertés les pouvoirs en place laissent-ils aux citoyens – ceux qui, in fine – seront survivants, d’en décider ?

Bernard MÉRIGOT

RÉFÉRENCES

1. H.G. WELLS (1866-1946), Aldous HUXLEY, (1894-1963), Brave New World (Le Meilleur des mondes), 1932. Georges ORWELL, (1903-1950), Nineteen Eighty-Four, (1984), 1949. Terry GILLIAM, (1940- ), Brasil, 1985. (Film)

2. KECK Frédéric, « Chaque avancée de la mondialisation s’accompagne d’une pandémie », Micgros Magazine, 23 avril 2020. Entretien avec Patricia BRAMBILLA. 23 avril 2020. https://www.migrosmagazine.ch/entretien-frederic-keck

3. TREGUER Félix, « Je veux partager l’énergie des expériences de résistance à travers l’histoire », Mouvement Up, 13 mai 2020. https://www.mouvement-up.fr/articles/felix-treguer-je-veux-partager-lenergie-des-experiences-de-resistance-a-travers-lhistoire/?utm_source=mailingquotidien&utm_medium=mailing&utm_campaign

4. AGAMBEN Giorgio, « Biosécurité et politique », Lundi matin, n°243, 18 mai 2020. https://lundi.am/999-Biosecurite-et-politique

5. « Agir contre la réintoxication du monde. Écologistes, ZAD et syndicalistes appellent à bifurquer le 17 juin 2020 », Lundi Matin, 18 mai 2020. https://lundi.am/Agir-contre-la-reintoxication-du-monde

6. CENTRE DE RECHERCHE ET D’ACTION SOCIALES (CERAS), « Face aux crises, ouvrir un chemin de conversion radicale », Une prise de parole du CERAS en temps de Covid-19, 14 mai 2020. https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/la-doctrine-sociale-en-debat/352-face-aux-crises-ouvrir-un-chemin-de-conversion-radicale

LÉGENDES DES ILLUSTRATIONS

- « Plus jamais la dépendance aux marchés internationaux. Relocalisons pour toujours ». Panneau dessiné par des enfants apposé sur la clôture d’un pavillon avenue de Savigny, à Juvisy-sur-Orge (Essonne), 18 mai 2020. © Photographie Bernard Mérigot / CAD.

- Pollution, multinationales, relocalisation. Poème pour le Jour d’après. Un triptique de la pensée post-Covid-19. Trois panneaux dessinées par des enfants, 18 mai 2020. © Photographie Bernard Mérigot/CAD

- « Portez un masque, restez à un mètre des autres voyageurs. Répartissez-vous sur l’ensemble du quai et à bord des trains. Utilisez du gel hydroalcoolique avant et après votre trajet ». Message sur les écrans de la SNCF RER C / Transilien en Gare de Savigny-sur-Orge, 10 mai 2020, 10 H 56. © Photographie de Bernard Mérigot / CAD.

La Lettre du lundi de Mieux Aborder l’Avenir

n°406, lundi 25 mai 2020

COMMENTAIRE du 26 mai 2020

LA FRAGILITÉ EST NOTRE SORT COMMUN

Dans la présentation du numéro de la revue Sociologies publié le 20 mai 2020, Antoine HENNION et Alexandre MONNIN évoquent sans la nommer la « crise » du Covid-19, en relevant « l’étrange moment dans lequel nous sommes plongés, si difficile à appréhender ». A ce propos, ils notent l’étonnante facilité avec laquelle les réalités qui semblaient le plus solidement établies peuvent être remises en cause du jour au lendemain, et pour une durée indéterminée.

- au niveau du rôle de l’État, des frontières et des souverainetés nationales, du poids de la dette ou de la place des services publics,

- à des niveaux plus personnels, mais tout aussi décisifs, tels que le tissage du temps et de l’espace du quotidien de chacun, ou que l’interrogation sur ce que nous tenons pour important, voire vital.

« La fragilité n’est pas l’inverse de la solidité, de la durée ou de la solennité des choses, elle n’est pas à nos marges, elle n’est ni un défaut à réparer, ni un état provisoire, elle est notre sort commun. »

La fragilité vient bousculer les manières d’enquêter. Qu’est-ce qu’impliquent le renoncement à toute posture d’extériorité par rapport aux mondes en train de se faire et l’abandon de l’idée d’un « social » régi par sa propre logique ? Que ce soit vis-à-vis de la sociologie pragmatique, de formes réactualisées de recherche-actions ou d’enquêtes sociales engagées (studies à l’américaine), ils réactivent la notion de « méliorisme » empruntée aux premiers pragmatistes américains.

Ces leçons sur la méthode forcent à formuler sur un mode négatif la liste de ce qu’il ne faut pas faire pour mener une enquête :

- ne pas se précipiter vers une analyse rassurante, comme s’il s’agissait coûte que coûte de rendre raison à une réalité qui nous déborderait ;

- ne pas laisser une interprétation clore un présent qui se déroule ;

- ne pas forcer l’analyse pour avoir le dernier mot…

« Comment affûter l’art de se laisser attraper par l’expérience en cours, toujours ouverte à des possibles incertains, et pouvoir nous-mêmes en saisir des éclats pertinents ? »

L’EMPIRISME RADICAL

Il faut parler ici de l’ « empirisme radical ». Il ne saurait se réduire à la micro-description de situations locales, qui est ce à quoi les sociologies systémiques ou critiques tendent encore à le réduire aujourd’hui.

Antoine HENNION et Alexandre MONNIN rappellent que l’idée de « plurivers » et celle d’empirisme radical de William James ont fait écho au renversement radical, opéré par la « théorie de l’enquête » que John DEWEY a vigoureusement formulée sur le plan social et politique.

« L’enquête, c’est d’abord celle que mènent les personnes concernées elles-mêmes, travaillant à faire de leurs « concerns » des problèmes publics. » Il ne s’agit ni de communication ni de publicité : « making things public », pour le dire à la façon dont Bruno LATOUR a repris l’idée. Elle consiste à :

- « faire émerger et se transformer les choses mêmes, alors qu’on ne connaît ni les enjeux, ni les acteurs, ni même les arènes de ces débats. »

- « faire advenir les unes et les autres à travers le débat public, le propos n’est pas de faire connaître des choses « déjà là » ni de convaincre des intérêts déjà constitués

LE PARLEMENT DES CHOSES

« C’était bien le partage entre savoir et action, entre science et politique, que John Dewey remettait en cause ». Il écrivait au début du XXe siècle ce que la politique est en train de redevenir : de l’environnement et de la planète au corps et au genre, en passant par les animaux, les nanotechnologies ou les réseaux sociaux, l’alimentation et la mobilité ou encore la ville, autrement dit, un vaste « parlement des choses » dont parle Bruno LATOUR.

RÉFÉRENCES DU COMMENTAIRE

HENNION Antoine et MONNIN Alexandre, « Du pragmatisme au méliorisme radical : enquêter dans un monde ouvert, prendre acte de ses fragilités, considérer la possibilité des catastrophes », Sociologies, Du pragmatisme au méliorisme radical, mis en ligne le 20 mai 2020. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/13931

Territoires et Démocratie numérique locale (TDNL) est un media numérique mis en ligne sur le site http://savigny-avenir.info.

ISSN 2261-1819 BNF. Dépôt légal du numérique

Le site est supporté par une structure associative et collaborative, indépendante, sans publicités et sans but lucratif, le Groupe Mieux Aborder L’Avenir (MALA). Vous pouvez nous aider par vos dons.

Tous les articles en ligne sont consultables gratuitement dans leur totalité. Un article peut être reproduit à la condition de citer sa provenance et en faisant figurer son lien http://.

Référence du présent article : http://www.savigny-avenir.fr/2020/05/25/anthropologie-de-la-pensee-post-covid-19-pollutions-multinationales-relocalisations-un-poeme-pour-le-jour-dapres/