LA LETTRE DU LUNDI DE MIEUX ABORDER L’AVENIR, n°258, lundi 24 juillet 2017

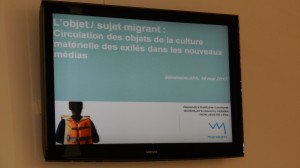

La défiance manifestée par l’opinion publique à l’égard des experts et du rôle qu’ils remplissent dans les débats publics et les décisions publiques est générale. Quelle en est la raison ? Tel est le point de départ que le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) – désigné par le nom de « France-Stratégie » – institution publique rattachée aux services du Premier ministre a donné à son séminaire de recherche intitulé « Comment l’action publique mobilise-t-elle l’expertise ? » et dont la première séance s’est tenue le 3 juillet 2017.

Commissariat général à la Stratégie et à la prospective (SDSP) / France Stratégie, Services du Premier ministre. Siège du 18 rue de Martignac, Paris 7e. © Photographie CAD / BM 2017.

Commissariat général à la Stratégie et à la prospective (SDSP) / France Stratégie, Services du Premier ministre. Siège du 18 rue de Martignac, Paris 7e. © Photographie CAD / BM 2017.

France Stratégie, en lançant le cycle de séminaires « Paroles d’experts : pour quoi faire ? » (1) qui porte sur l’examen de la fragilité du « discours des experts », se penche en fait sur une forme de pratique sociale à la croisée de la science, du politique et de la société.

- Comment mesurer la réalité de ce phénomène complexe ?

- Comment comprendre la défiance de l’opinion à l’égard des avis des experts ?

- Quelles sont les interactions entre les producteurs, les relais d’intermédiation et les destinataires des expertises ?

- Le débat public et la décision publique peuvent-ils être nourris et éclairés par un savoir réellement partagé ?

- Quelle place doit occuper l’expertise citoyenne dans une démocratie ?

Commissariat général à la Stratégie et à la prospective (SDSP) / France Stratégie, Services du Premier ministre. Siège du 18 rue de Martignac, Paris 7e. © Photographie CAD / BM 2017.

Commissariat général à la Stratégie et à la prospective (SDSP) / France Stratégie, Services du Premier ministre. Siège du 18 rue de Martignac, Paris 7e. © Photographie CAD / BM 2017.

LE MALAISE DE L’EXPERTISE PUBLIQUE

La première séance du séminaire « Comment l’action publique mobilise-t-elle l’expertise ? » s’est déroulée le lundi 3 juillet 2017. « Il existe un malaise dans l’expertise publique » constatent Bégil NABLI et Daniel AGACINSKY dans leur introduction intitulée « L’expert, ce mal aimé » (2).

Cette séance a rassemblé administrations, chercheurs, acteurs médiatiques et politiques, citoyens qui souhaitent réfléchir sur la notion. Son objectif était d’établir un état des lieux de l’expertise et des diverses formes de sa mobilisation dans le cadre de l’action publique en France. Sont intervenus successivement Dominique Bureau, délégué général du Conseil économique du développement durable (CEDD) ; Géraud Guibert, président de « La Fabrique écologique », conseiller maître à la Cour des comptes ; Yannick Moreau, présidente du Comité de suivi des retraites ; Christian Leyrit, président de la Commission nationale du débat public (CNDP).

Nous sommes à l’époque où Michael Gove, le chef de file de la campagne des brexiters, déclare que « les citoyens de ce pays en ont marre des experts ». Les acteurs de l’expertise font-ils l’objet d’une défiance nouvelle, spécifique à leur rôle ou à leur personne, ou bien sont-ils victimes d’un discrédit qui touche plus généralement toute parole institutionnelle ? Ou bien aiment-ils être un objet de détestation ?

DES SAVOIRS MANIPULÉS

DES POUVOIRS MANIPULATEURS

Omniprésents sur la scène médiatique comme dans les allées du pouvoir, tout en voyant leur légitimité de leurs interventions remise en cause, les experts se situent dans un entre-deux. Ne disposant ni d’une légitimité politique directe, ni de l’autorité et de la liberté de parole du « pur » savant, l’expert fait figure d’intermédiaire entre les savoirs et les pouvoirs. Il use du savoir pour exercer un pouvoir. De ce fait, l’un et l’autre sont devenus des objets réciproques des critiques et des instrumentalisations.

LA COMPLEXIFICATION

DE LA DESCRIPTION DES FAITS

Jacques ELLUL affirmait que la « société technicienne » du XXe siècle est centrée sur la production économique (3), et en conséquence, est obnubilée sur les moyens qui la rendent possible (4) et que tout le monde est obligé d’accepter, et que l’on ne saurait remettre en cause. Il écrivait « nous vivons dans la religion du fait » : le sacré a été transféré à la technique (5), c’est-à-dire au savoir technique, à la compétence technique et au pouvoir de la technique.

Pour lui, l’expertise est devenue un dogme, et l’expert un « prêtre communiant ». Cette contestation de la légitimité de l’expertise scientifique et technique abouti chez Michel FOUCAULT à une contestation de la légitimité politique. « la critique des formes d’accumulation du savoir est au moins aussi importante que la critique de l’accumulation du capital » écrit-il. (6)

Les pouvoirs publics ne peuvent plus annoncer une décision politique sans la légitimer par une expertise dont le choix constitue en elle-même une décision de nature politique. Dans le domaine environnemental, caractérisé par une incertitude générale, disséminée et constante, toute prise de risque soulève des enjeux sociétaux évidents (antennes relais de téléphonie mobile, dissémination des organismes génétiquement modifiés dans la nature, nanoparticules dans l’alimentation, effets du rejet des gaz à effet de serre, démantèlement de centrales nucléaires…). Ce sont autant d’illustrations de la complexification de la description des faits, conséquence elle-même de l’apparition de nouveaux risques et des nouveaux dommages qui en découlent.

« L’INCERTAIN FONDAMENTAL EST TAPI »

Dès lors, le recours aux experts relève d’un paradoxe : la haute teneur scientifique des décisions impose systématiquement un recours à l’expert. Dans le même temps, l’incertitude scientifique, couplée au fort enjeu politique entourant la décision, complexifie l’utilisation de l’expertise. Pour Alain COMTE-SPONVILLE « la remise en cause de l’autorité des experts s’impose » (7).

Alors que partout, comme l’écrit Edgar MORIN, « l’incertain fondamental est tapi ». (8)

« Dans cette maison Jean Monnet, premier commissaire au Plan (1946-1952) prépara le redressement de la France et la construction de l’Europe ». Plaque apposée sur l’immeuble du 18 rue de Martignac, Paris 7e, siège du Commissariat général à la Stratégie et à la prospective (SDSP) / France Stratégie, Services du Premier ministre. © Photographie CAD / BM 2017.

Le Commissariat général du Plan (CGP) est une service official français qui a existé de 1946 à 2006. Il a été chargé d’élaborer la planification économique de la France au travers notamment de plans quinquennaux. Il s’est transformé en 2006 en Centre d’analyse stratégique (CAS) puis en 2013 en Commissariat général à la Stratégie et la Prospective sous le nom de France Stratégie. Il est rattaché aux services du Premier ministre.

DOCUMENT

Il n’est d’expertise que pluraliste

« On ne marquera correctement la place de l’expertise dans le débat public, et dans la promotion de la qualité de celui-ci, que si, sans faire à l’expert une défiance excessive, on ne lui fait pas non plus une confiance que n’autorisent pas les fatalités qui gouvernent, sauf miracle, le fonctionnement de l’esprit humain : éblouissement devant l’instrument qu’on maîtrise, ou croit maîtriser ; solidarité avec l’appareil auquel on appartient, ou, à l’inverse, compulsion à régler avec lui différentes sortes de comptes.

Parce qu’il n’existe pas, ou si rarement, d’expertise indépendante, il n’est d’abord d’expertise féconde que pluraliste. Un minimum de règles évitant les pires asservissements (des experts aux décideurs, ou l’inverse, ou les deux ensemble), doit à l’évidence être promulgué.

On ne saurait par conséquent, sauf volonté de manipulation, accréditer l’idée que le rattachement de l’expertise à certaines institutions est, à lui seul, de nature à en assurer l’indépendance. »

BELORGEY Jean-Michel, « Élus, citoyens et experts. Distribution des rôles », Projet, 2006. http://www.revue-projet.com/articles/2006-6-elus-citoyens-et-experts-distribution-des-roles/

NOTE

FRANCE STRATÉGIE

France Stratégie – dont la dénomination administrative est Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) – est une institution publique rattachée au Premier ministre. Elle a pour objectif de concourir à la détermination des grandes orientations pour l’avenir de la nation, des objectifs à moyen et à long terme de son développement économique, social, culturel et environnemental, et à la préparation des réformes à envisage.

France Stratégie a été créé par un décret du 23 avril 2013. Il remplace le Centre d’analyse stratégique (CAS), successeur du Commissariat du plan ainsi que du Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC). Sa création fait suite au rapport de Yannick MOREAU, remis le 4 décembre 2012 au Premier ministre Jean-Marc AYRAULT.

Qu’est-ce que France Stratégie ? France Stratégie se définit comme « un laboratoire public d’idées, un organisme de concertation et de réflexion ». Son rôle est de proposer une vision stratégique pour la France, en expertisant les grands choix qui s’offrent au pays. Son action repose sur quatre missions:

-

Évaluer les politiques publiques, de façon indépendante et exemplaire.

-

Anticiper les évolutions de la société française, qu’elles relèvent de l’économie, du social, du développement durable ou des technologies et analyser les questions qu’elles posent à moyen terme, afin de préparer les conditions de la décision politique.

-

Débattre. France Stratégie a vocation à être une maison ouverte, dialoguant avec les partenaires sociaux, la société civile, les entreprises, la communauté des spécialistes et le monde universitaire.

-

Proposer des politiques/réformes/orientations au gouvernement, en mettant en lumière les arbitrages possibles, les expériences étrangères et les positions des acteurs.

France Stratégie anime un réseau de sept organismes aux compétences spécialisées : le Conseil d’analyse économique (CAE), le Conseil d’orientation des retraites (COR), le Conseil d’orientation pour l’emploi (COE), le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), le Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFi-PS), et le Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII).

RÉFÉRENCES

1. SERVICES DU PREMIER MINISTRE, COMMISSARIAT GÉNÉRAL À LA STRATÉGIE ET À LA PROSPECTIVE (CGSP) FRANCE STRATÉGIE, « Comment l’action publique mobilise-t-elle l’expertise ? », Séminaire sur la fonction d’expert dans le débat public et la décision publique, Séance du 3 juillet 2017, 18 rue de Martignac, Paris 7e . Interventions de Dominique Bureau, délégué général du Conseil économique du développement durable (CEDD), Géraud Guibert, président de « La Fabrique écologique », conseiller maître à la Cour des comptes, Yannick Moreau, présidente du Comité de suivi des retraites, Christian Leyrit, président de la Commission nationale du débat public (CNDP).

2. NABLI Béligh et AGACINSKY Daniel, « L’expert ce mal aimé », France Stratégie, 2017. http://www.strategie.gouv.fr/point-de-vue/lexpert-mal-aime

3. ELLUL Jacques, Le système technicien, Le Cherche-Midi, 1977.

4. ELLUL Jacques, Présence au monde moderne. Problèmes de la civilisation post-chrétienne, Genève, Roulet, 1948.

5. ELLUL Jacques, Les Nouveaux possédés, 1973, Les Mille et une Nuits, p. 316.

6. FOUCAULT Michel, « Entretien avec Michel Foucault », Dits et écrits, volume 4, Paris, Gallimard, 1994, p.87-89.

7. COMTE-SPONVILLE Alain, « Justice et vérité », in Expert du juge, expert de partie, vérité scientifique et vérité judiciaire, XVIIe Congrès national des experts judiciaires, p. 90.

8. MORIN Edgar, La Méthode 3. La connaissance de la connaissance. Anthropologie de la connaissance, Éd. du Seuil, Paris, 1986, p. 15.

On pourra consulter quelques travaux « classiques » sur l’expertise :

BOY, D. « L’expert citoyen, le citoyen expert », Cahiers français, Dossier « Les nouvelles dimensions de la citoyenneté », n°316, septembre-octobre 2003, pp.20-24

DECROP G. ET J.-P. GALLAND J.-P. (dir.), Prévenir les risques : de quoi les experts sont-ils responsables ?, La Tour d’Aigues, Editions de l’Aube, 1998, 201 p.

LASCOUMES P. (dir.), Expertise et action publique, Problèmes politiques et sociaux, La Documentation française, n°912, mai 2005.

ROQUEPLO P., Entre savoir et décision, l’expertise scientifique, Paris, INRA Editions, 1997, 111 p.

TRÉPO J.-Y, La Sociologie de l’expertise, PUF, Que sais-je ?, n°3119, 1996, 127 p.

WEBER Max, Le savant et le politique, Paris, Plon, 1959, 230 p.

La Lettre du lundi de Mieux Aborder l’Avenir

n°258, lundi 24 juillet 2017

Mention du présent article : http//www.savigny-avenir.info

ISSN 2261-1819 BNF. Dépôt légal du numérique, 2017